石黒 浩 文春新書

アンドロイドの石黒先生というのは知らなかった。

TVで一、二度は見ていたと思うが、

大阪大学特別教授ということは全く知らなかった。

それを知ることになったのが

四国生産性本部の設立60周年記念講演会であった。

「アンドロイドは人間になれるか」

石黒 浩 文春新書

アンドロイドの石黒先生というのは知らなかった。

TVで一、二度は見ていたと思うが、

大阪大学特別教授ということは全く知らなかった。

それを知ることになったのが

四国生産性本部の設立60周年記念講演会であった。

もう一人の経済学者の講演があったがこちらは全くダメだったが、石黒先生の話はとてもインパクトを受けた。

印象的だった言葉は

人の気持ちをわかりたくてロボットを研究している、。

将来、人間は無機質になる という予言。

講演会資料のレジメは当然ナシ。

よく聴いてもらおうと思うとレジメなんて配るべきではないと思う。

その戦略を石黒さんも使っていた。

最初は自分の身代わりのアンドロイドがドイツへ行って講演をしている。

質問はTV会議で生で回答する。

社長さんも自分のアンドロイドを作っておくことをオススメすると言っておられたが

そんな時代もそう遠くない将来に来るかも知れないと思えるほどリアルな感覚を持ってぞくぞくした。

アルファー碁が韓国の王者に勝ったと言って騒がれているが

人工知能のアルゴリズムは20年前と変わらない。

かわったのはコンピュータの性能がよくなったからだ。

⇒ なるほどと納得。

今後、アンドロイドは人間を超える。

人間のアイデンティティとは何か? この研究を突き詰めるとこういう哲学的テーマに突き当たる。

非常に納得させられる説明であった。

あとアンドロイドの例をいくつかビデオで示してくれた。

実際の定員よりもアンドロイドの方がよく売れる。

(客は気兼ねしなくていろいろ尋ねられる)

アンドロイドを人間の世界で役立てようとすると、人間とは何かを理解しないといけない。

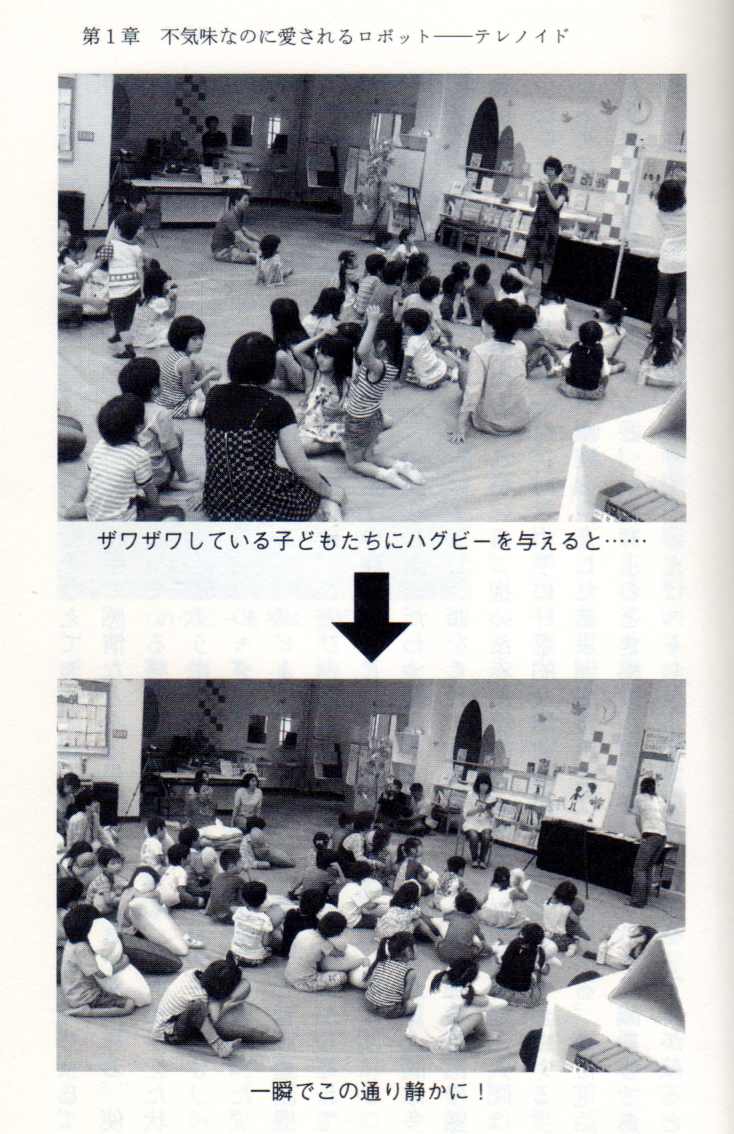

驚いたのは不気味なロボット「テレノイド;ハグビー」が人をとても和ませるということ。

ビックリした。

騒いでいた保育所の子供たちが落ち着く様子の写真には驚かされた。

実際販売されているうようである。

http://hugvie.jp/

それで本を読むことにした。

宮脇書店にあったのがこの文春新書。

書き下ろしではなくライターを介しての著書ということで、ほんと読みやすくわかりやすかった。

☆ ライターの飯田一史氏が、石黒さんが書いた文章と新たに語った話を書き起こして、話をわかりやすく楽しく構成している。

この本はオススメする。

冒頭の言葉は同じ。

「人の気持ちを考えなさい!」 母親から言われた小学校の時に言われた言葉。

小学5年生の時に、親か先生だったか大人から

「人の気持ちを考えなさい」と叱られた。

私も中学2年生の担任の先生から

「あなたは人の気持ちがわかっていない」

そう諭されたことがあった。

全く同じジャン。

石黒先生は「自分の気持ちはわかるが人の気持ちはわからない」

大人になったらわかると期待していたが相変わらずわからない。

みんな何もわかってないじゃんと高校生で気づく。

それを追及するためにAI、ロボット研究に入って行くことになった。

というのがロボットの研究の経緯だった。

それで非常に興味をそそられたのである。

この本を読んで、石黒先生の思いの一貫性と戦略の正しさを感じたので、

小型ロボットの会社に出資してみるかなあなんて思い始めている。

https://www.vstone.co.jp/products/sota/

是非大きな成功を収めて人類の幸せのために貢献してほしいし、できるのではないかと思う。

ただ人間がアンドロイドにすべて思いを残せたら、人間は無機質な存在になるとの講演会での予言は

よく理解できないし、そうはならないだろうと思う。

プロローグ

僕が目指しているのは、人間らしいロボットの開発である。

研究の出発点が「人の気持ちを考える」

つまり人間とは何かを考えることにあるからだ。

それを解き明かすために、人間らしい姿かたちをした「ジェミノイド」や、

やわらかいヒト型クッションを抱きしめながら遠隔地にいる相手と会話ができる「ハグビー」をはじめとした、

さまざまなロボットの開発を行っている。

……

ロボットはもはや人間と遜色のない存在になりつつある。

そうした事態が、逆説的に

「人間固有の価値とは何か」

「人間にしかできないことはなんなのか」

という本質をあぶりだすのである。

第1章 不気味なのに愛されるロボット−テレノイド

人間としての最低限の「見かけ」と「動き」の要素のみを備えた

通話用のロボット。

高齢者や自閉症の人に福音をもたらしている。

テレノイドと話す方が気楽にできるのである。

石黒研究室公式HP http://www.geminoid.jp/ja/から拝借

ここで先生の授業も受講できる。

第2章 アンドロイド演劇

演劇には正直驚いた。こんなことができるのかと。

指導したのが平田オリザ氏とはこれも同氏を見直した。

◎ロボットを演劇に使ってもらうことで、日常生活の現実的な場面でどう動けばより人間っぽくなるのか、

その知識がふんだんに得られることになる。

演劇は映画と違って銀幕のなかではなく、目の前の空間で起こるものである。

演劇は、現実と架空の世界の狭間にあるのだ。

そこで十分な経験を積ませることは、ロボットが一般的な社会に出るための準備として、重要なのである。

2015年時点での最新作は「アンドロイド版「変身」」 http://www.seinendan.org/play/2015/05/4316

一度見てみたい。

☆人は想像によって相手を補って関係する。

観客は無表情なアンドロイドの発する声から、彼の心を想像する。

すると、本当に泣いたりわらったりしているように見えてくるのだ。

アンドロイドの顔の物理的な特徴は何ひとつ変わっていないにもかかわらず、そう見えるのは

受け手の想像力が勝手に「人間っぽさ」を補完しているからである。

アンドロイド演劇は、テレノイドやハグビー同様に、人間の「心とは何か」ということを示唆している。

演技をするアンドロイドのなかに、心のメカニズムがあるのだはない。

心とは、他者との関係性のなかで「感じられる」ものだ。

心は、見る者の想像の中にある。

見る側の想像をどれだけ豊かにするかが、ロボットに心があると思わせるかどうかを決めるのだ。

それが、これからのロボットが人とかかわれるかどうかを左右する。

◎ 心とは、観察する側の問題である

オリザ先生の演出指示に沿ってシーン毎に振る舞いをプログラミングされながら、少しづつ動作が

複雑化されていくロボットは、観客から見れば十分に心を持っているように思える。

人の心、意識、感情と呼ばれているものの正体はこれなのだ。

第3章 対話できるロボット

コミューとソータ

ソフトバンクのペッパーは身長121cmである。

僕はあれでは日本の家庭には大きすぎぎると思うのだ。

だから日本の住居環境でも使えるようなサイズのコミュニケーションロボットを開発した。

(実際このロボットを講演会に持ってきていた。)

コミューは「対話とは何か」ということを認知心理学的に解釈した結果デザインされている。

かんたんに言うと、人間が話しかけている言葉を音声認識しなくても対話が成り立ってしまう。

人に「会話している感」を与えるロボットを作ったのだ。

You Tube にアップされている。

この本での紹介 https://www.youtube.com/watch?v=TaR78QIxKSE

こんなのも見つけた https://www.youtube.com/watch?v=MbkCMIz4z90

第4章 美人すぎるロボット−ジェミノイドF

ここもYou Tubeを参照しておこう https://www.youtube.com/watch?v=cb_tmGe3ga0

アンドロイドの性的利用も筆者は否定していない。

いろいろな用途があると思われる。そしてそれほど進化してきている。

自閉症の治療にも使える。

ロボット相手のコミュニケーションで練習すれば、人間相手とは違って遠慮する必要もない。

ロボットとは、最初から恋人同士のように距離感が近い存在である。

そしてまた、何度でも同じことをさせることができる。

人間よりもロボットのほうが、「人間らしい振る舞いとは何か」を学ぶ対象としては優れているのである。

⇒今後、診療内科、精神科分野で大きい存在になるような気がする。

●近代以前の社会規範、特に宗教的な戒律にもとづく規範においては、

たとえば本来なら死んでいたはずの人間を管だらけにして延命させること、

人工臓器や豚の臓器を移植してまで延命させることは、おそらく道具を使ってセックスすることと同様に

罪深かったはずである。生殖行動に機械を持ち込むことも、人命を延長するために機械を持ち込むことも

ともに忌避される行為だったのだ。---もはやそれを多くの人々は忘れているが。

だが人間は、規範よりも利便性を取る。

新しい技術は、社会的に受け入れやすいところではいくらでも受け入れられるし、

登場時点では反社会的に見えるもの、シャカイテキ社会的になかなか大っぴらにできないことでも、

強い欲求があれば、なし崩し的に受け入れていく。

テクノロジーが多様な人間のありようを認めるように進化していくということは、

別の言い方をすれば、技術がこれまで想定されてきた「人間」の条件、定義を変えていくことだ。

第5章 名人芸を永久保存する−米朝アンドロイド

https://www.youtube.com/watch?v=jFyptP1E7B4

https://www.youtube.com/watch?v=h78emh2vcBE

↑このYou Tubeを見たが、口があまり動いていないのでイマイチ感が残った。

米朝アンドロイドのような存在が無数に出現した未来には、違う文化が生まれる気がしてならない。

いま生きている人間がナマでやったほうがいい文化と、

ロボットにコピーして再生できればそれでいい文化とが、今以上にはっきり分かれていくはずだ。

米朝アンドロイドを見る限り、落語をアンドロイドでやらせることに対して「これはダメだな」という感じはしない。

それどころか、「この芸をロボットにして残してくれ」と僕に頼みに来る人すらいる。

◎ロボットは人類の死生観を変え、アイデンティティの概念を変える。

そして宗教のありようも変えてしまうだろう。

第6章 人間よりも優秀な接客アンドロイド

この章の話は講演会で詳しく聞いた内容だった。(上述の通り)

これもYou Tubeを引用しておく。

https://www.youtube.com/watch?v=hrHVLCj6OTc

第7章 マツコロイドが教えてくれたこと

https://www.youtube.com/watch?v=kfMOjf3RtQ8

「マツコとマツコ」のTV番組は一度も見たことがないのでこのアンドロイドの話は知らなかった。

マツコロイドの遠隔操作をしてもらってリアル感を感じてもらった。

十分使える。

これから仕事ぶりが変わる可能性がある。

もう一人の自分……遠隔操作ロボットがあれば人一倍働ける。

第8章 人はアンドロイドと生活できるか

人間が行う仕事の大半は、技術に置きかえられてしまっている。

その流れは止まらない。

技術ができること以外に人間がじていることの多く−−食事や睡眠、生殖活動などは、

他の動物もしていることに過ぎない。

こんどは、ロボットと動物を比べてみよう。

犬や猫とロボットでは、どちらが優れているだろうか?

「役に立つ」という意味では、お掃除ロボットの「ルンバ」の方が犬や猫より優秀だろう。

人間と比べても優秀だ。

愛情を抱くかどうかで言っても、ルンバが壊れるとペットが死んだかのように悲しむ人間が

すでにいることを思えば、ロボットと動物に差がない。

ロボットの存在は、ロボットと人間の境界とは何なのかという問いのみならず、

人間と動物の違いとは何なのかという問いも、われわれに突き付けている。

●人間と技術は切り離せない

僕は人間とロボット、人間と動物の区別はなくなっていっていいと思っている。

区別がなくなればなくなるほどに、人間はロボットと本質的に何が違うのか、

人間とは何か?

これらについて、退路を断った深い考察が進められるからだ。

そうして人間は進化していくものだと、僕は考えている。

⇒ここが一番いいたいところのような気がする。

哲学、人間は哲学がある そういうメッセージなのではないか。

それが技術が発展していった未来の人間に残るのは思考の進化しかない

だから無機質になるんだ という予言に結びつくのかな。

第9章 アンドロイド的人生論

「いったい自分は自分のことをどれほど知っているのか」

人間は自分のことを正確には認識できない。

ジェミノイドを通して

「自分は自分のことを他人ほど知らない」

「自分自身を正確に認識できていない」

ことに気づかされたのでる。

◎ 人間はなぜ壁画を描いたのか

・記憶を外部化させる行為は人間にしかできない!

命には限りがある。永遠の存在ではいられない。

ゆえに「人とは何か」についての仮説を考え、絵を描き、言葉を紡ぎ、記録として残していく。

重要なのは、表面的な姿かたちではなく、その人間の「中身」をできるだけ表現しようと努力してきたことである。

たとえば新約聖書は、イエス・キリストが何を言ったか、どう考えたかを拾い出し、外在化したものだ。

人類とは「人とは何か」という問いかけに対する答えを、延々と求め続けてきた。

だからこそ、自分の中身を外側に残そうとする。

後世に遺すことで、「私たちはここまでわかった。これからの人たちは、この先がもっとわかるようにがんばってほしい」

と伝えているのだ。

…

技術は、人間の身体的な制約を克服するんものである。

だがそれだけではない。

技術もまた、さまざまな人の知識が結晶化された一種の「記録」なのだ。

…

技術開発を通して人の能力を機械に置き換えているのが人間の営みであり、

その営みは

「人間はすべての脳力を機械に置き換えた後に、何が残るかを見ようとしている」

と言い換えられる。

ロボットは「人間を理解したい」という根源的欲求を満たす媒体なのだ。

ロボットによって物理的な生活はどんどんラクになり、

人間は一所懸命からだを動かさなくてもよくなる。

あらゆる仕事をアンドロイドが肩代わりしてくれるようになる。

生活が豊かになれば、人間が考える時間は必然的に増える。

お金を稼ぐのはロボットになり、ひとびとはむしろ貨幣には変えがたい知識を生み出し、

共有することに価値の重きを置く。

そのような人間らしい社会が来るはずだ。

ロボット化社会は、貨幣的な価値にそれほど重きを置かない社会になる。

ロボットが普及する次の10年、20年は、ひとびとが哲学者になる時代ではないか。

僕はそれに先んじて、すべての人間を哲学者にしたいのだ。

⇒最後の言葉言葉が「人が無機質になる」との予言の意味となれば、理解できそうな気がしてきた。

(おまけ)

最近はマスコミへの露出度が加速してきている。

ロボットが人に近づく日 石黒浩・阪大教授に聞く

2016/8/8 3:30 [有料会員限定]

http://mx3.nikkei.com/?4_--_141527_--_60652_--_2

セミの鳴き声が降り注ぐ大阪大学の豊中キャンパス(大阪府豊中市)に、基礎工学研究科の石黒浩教授を訪ねた。

石黒教授は生命を感じさせるアンドロイドの開発に心血を注いでおり、女性アンドロイド「ERICA(エリカ)」、自分そっくりの「ジェミノイド」などを次々と登場させてきた。

ロボットが人に近づく日、人とロボットの境界は曖昧になり、人々は「人間とは何か」という問いに向き合わざるを得なくなる。

石黒教授が考える未来とは、どんな社会なのだろうか。(聞き手は編集委員 瀬川奈都子)