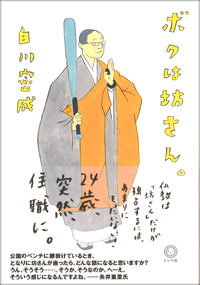

白川 密成 ミシマ社

この作者に興味を持ったので最初に書いたという本を読むこととした。

なかなかよかった。

糸井重里さんのウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」 での

「坊さん−57番札所24歳住職七転八起の日々」の連載が基になっているのは知っていたが、

糸井さんとのつながりは不思議だった。

それがこの本でわかった。

本人が京都広告塾の門を叩いたのであった。

坊さんと広告 これが似ているという感性。

なるほどねー、それにしてもこの若さで、仏教を人生をより生きやすくするためのものとして

広めたいという純粋な思い。

そのために広告を学びたい と。

とてもいいと思った。

それをうまく伝えることができているのもこの広告塾で学んだおかげだろう。

筆者は仏教の大学である高野山大学を卒業してもすぐに寺には入らず本屋に就職したというのも

とても面白いと思った。

坊さんには学校の先生がやたら多く、筆者の祖父もそうであったようだ。

一般の会社に入るとは珍しい。

この広告塾の講師として、コピーライターの糸井重里さん、アートディレクターの佐藤可士和さん、

葛西薫さん、大貫卓也さんという超一流の現場のプロが週替わりで授業を受け持ち、

そして、広告以外の分野にも、リリーフランキーさんや、日比野克彦さん、黒柳徹子さんという人たちが

幅広く「ものづくり」をテーマに話をしてくれる塾ということであった。

この門を叩いた意欲がこの本を生んだと言っても過言でないだろう。

みんないいんだが、いくつか強く印象に残ったところを引用しておく。

○ 住職になると戸籍が変わる

エッツ!そんなこと知らんわ。

「密成(みつせい)」という名前は「永福寺」の住職を祖父から引き継ぐときに24歳で改名し法的に僧侶となったのだと。

元の名前は「歩(あゆむ)」だったとか。

手続きは裁判所。

これが冒頭に出てくるのでビックリさせられる。

スタートとして読者の気持ちをぐっとつかむ見事な書き出しである。

○ 密教修行から学ぶ

「読誦(どくじゅ)しなければ聖典が汚れ、修理しなければ家が汚れ、身なりを怠るなら容色が汚れ、

なおざりになるならば、つとめ慎む人が汚れる」

(『ダンマパダ』−法区経−二四一)

僕はこのことばを「使うこと、続けることの偈(げ)」だと個人的に思っている。

どんなに小さなことでも続け、使うことを習慣にすることで、大きな力になることがある。

そんな何気ない生活の智慧も「仏の教え」だと思うのだ。

そして、そのことを実感として教えてくれたのは、この「修行」(50日間の加行)の日々だったのかも

知れない。

○ 仏教をひとことで言うと

「自利と利他の両立」と弘法大師は答えている。

・それ釈経は浩汗(かうかん)にして際(きわ)なく、涯(かぎり)なし。

一言にしてこれを弊(つく)せば、ただ二利にのみあり。

常薬の果を期するは自利なり。

苦空の因を済(すく)う利他なり。

空しく常薬を願へども得ず。

徒(いたづら)に抜苦を計れどもまた難し。

(弘法大師 空海『請来目録』)

【現代語訳】

およそ釈尊の教えは途方もなく浩(ひろ)く、限りなく果てしないものです。

一言でつくせば、ただ自利・利他の二つの利益にあります。

永遠の生命と、そこに生きるよろこびを願い求めるのが自利です。

そして人間苦と執着の迷いから救うのが利他です。

むなしく自利を願っても、得ることができません。

いたずらに利他を計っても、また容易ではありません。

○ 自分をととのえよ

⇒「ととのえる」という言葉がとっても新鮮でした。

・実に自己は自分の主(あるじ)である。

自己は自分の帰趨(よるべ)である。

故に時分をととのえよ。

−商人が良い馬を調教するように」

(『ダンマパダ』−法区経−三八十)

○何が足りないか

「僕に何ができるだろう?」

と、じっくり考えた時、今の宗教や仏教の中で「足りない」部分が見えるような気がした。

もちろん「自戒を込めて」そう思うのだけれど。

それは「自分を俎上(まな板の上)に載せて考える」ということだった。

「仏教においては〜」と客観的な立場で「解説」する場所で止まってしまうのではなく、

「自分は仏教をヒントにして、こんなふうな生活を送ろうとしているんだ」

「自分に照らしてあわせて、これは難しいと思った。だから、こんなこんな方法を試している」

そういう「仏の教えのプレイヤー」のような「坊さん」を僕は胸において、

これからのことをやってみようと考えた

学者でも祈祷者でもない「坊さん」オリジナルの役割を考えてみると、

この「プレイヤー」であったり、その先にある「プレイヤーであることのアドバイザー」という

役目は、時代をこえて普遍的な僧侶の姿であると思う。

○ 広告塾で

ある著名な坊主頭のCMディレクターが授業の中で実際に語った言葉

・広告のことを言葉で言おうとすると、坊さんみたいになるんです。

「人の役にたつことを、あらゆる角度から、とことん考え尽くして下さい」

それだけなんです。この頭で言うと、本当に坊さんみたいだな!

と豪快に笑っていたけれど、まさか教室に本物の坊さんがいたとは思わなかっただろう。

彼は、「コピーライターもプロデューサーもいる中で、ディレクターってなにするんですか?」

という、乱暴だけど素直な質問に対して、「時間をディレクションするためにいるんだよ」と

シンプルに答えていた。

( ⇒私にはシンプルだけど意味不明ですが…)

僕ははっとして、ノートに「仏教と時間」と書きつけた。

○五智の思想

五智の思想は、専門用語だけで聞くと、何やら難しそうだけれども、

大円境智(だいえんきょうち)

平等性智(びょうどうしょうち)

妙観察智(みょうかんざつち)

成所作智(じょうしょさち)

法界体性智(ほうかいたいしょうち)

なんとか自分の言葉にして

「ありのままのものごとを観るためには、あらゆるものが共通しているものを感じ、

その中でもお互いの違いをはっきりさせ、それを知ったうえで、自分や他を利益(りやく)するために

行動を開始する。この宇宙の命がお互いに意味深く関係しあい、つながった存在なのだから」というふうに

理解すると、僕にとってはしっくりと頷けるし、胸の中に常にとどめておきたい大切な感覚になると思った。

そして日常生活の中で、また人生の繊細な場面に役に立つ「世界の眺め方」になれるとしたら、

それはとても素敵な出来事のように想像する。

○ 過呼吸で救急車で運ばれる

死にそうになった経験を最後の方で書かれていて、いい経験をされていると感心した。

助けてくれた病院の副院長の言葉

「だいじょうぶ。ただの過呼吸だよ。普通は君みたいのじゃなくて、だいたい思春期の美人がなるんだけどな」

といたずらっぽく笑って言ってくれた。そして、少し真剣な表情になると、

「僕も若くして副院長になった時はいろいろあったよ。喉にピンポン球がつまったような気分が続いたね。

君も若い住職さんだろう?知らず知らずのうちになにかを抱えたんじゃないか。

ま、気楽にいこうよ」