NHHの鶴瓶の家族に乾杯に登場したことでこの有名人を知るところとなる。

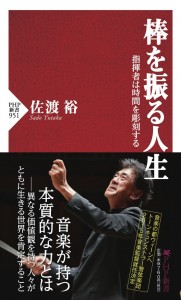

タイトルが棒を振る人生で面白いと思った

一字違うと全然意味変わってしまうな

「棒に振る人生」

と不謹慎なことを思いながら図書館で借りた。

新書なので本屋で買おうと思ったら在庫がなかったのであった。

音楽のことはまったくわからない。

オーケストラの譜面を小学校の時から見るのが大好きだったという佐渡先生の

音楽論にはまったくついてはいけなかったが、

人間論、人生論としても十分示唆に富むないようがあったので

よかったと思っている。

指揮者は言葉で思いを伝えると何度も言っておられるとおり、

この著書では、かならず冒頭に短いタイトルをつけてくれている。

その言葉をそのまま引用し、響いた文章を抜粋し、それへのコメントつける形で

読後記を以下のとおりまとめた。

○ 自分の音を言葉として伝える

指揮者はオーケストラの像増力を呼び起こすように、イメージを言葉で表現して伝える必要がある。

→ 会社ではビジョンということになるだろうか、自分の思いをいかに言葉にして伝え、それを実現するk、

まさに指揮者とリーダーがつながる言葉であった。

○ 地道に音を組み立てていく職人

オーケストラは」、指揮者の能力や人格を即座に見抜く。

その部分でのごまかしはいっさいきかない。

そうすると、指揮者に求められるのは、音楽的な求心力と同時に人間的な魅力ということになる。

少なくとも、人間嫌いにはできない仕事である。

となれば、究極の指導者にんるためには、究極の人間になるための修行が必要なのではないかと

思うことさえある。

→阪神大震災、そして東日本大震災 二度のおおきな災害を体験し、音楽で何ができるか思い悩んだ

佐渡さんであったが、その経験が人間力を高めたのだろうと思われた。

○ バーンスタインから受け継いだもの

バーンスタイン自身、子供たちがクラシック音楽に親しむための「バーンスタイン・ヤング・ピープルズ・コンサート」

を長年続けてきた。

そして、「これこそが生涯一番誇りに思っている仕事だ」と語っていた。

→ 王貞治氏も少年野球指導に晩年力を注いだ。

私は簡単に教育と言うのははちょっと違うと思う。

自分も還暦を過ぎて残り少なくなってきた人生において

これまで学んで知ったことを、より多くの後輩達に少しでも伝えら、

彼らがよりよい人生を歩むことになってくれれば嬉しいという思いがある。

バーンスタインの心を受け継ぎ佐渡さんも同様な取り組みを日本においてやってくれている。

その思い、本質は私も同じものを持っていると思っている。

○ 音楽は何ができるのか

阪神・淡路大震災から約20年経った今、芸文センターのお客さんはオペラや交響曲に

拍手を贈っている。しかし、お客さんは亡くした家族や友達のことを記憶から消し去っ

て笑ったり感動したりしているわけではない。

人は、打ちのめされても必ず立ち上がることができる。そこに音楽は深く関わることが

できる。人が音楽をやる意味は、人が一緒に生きていくことの喜びを確かめるためだと

いうことを僕は被災の地から教わった。そのことを音楽を通して東北にも伝えていきたい

と思う。

○ 音楽は神様からの贈り物

僕は無宗教だが、もし神様がいるとしたら、音楽は神様からの贈り物なのだ。

「人間は一緒に生きていくことが、本来の姿なんだよ」

ということを人間に教えようとして、神様は音楽を作ったのではないかと思う。

→この冒頭の書き出し、無宗教だ というくだりはまったく同じ思い。

そしてそれはそれでいいのだ ということを「日本人はなぜ無宗教なのか」で確信した。

私は神より「天」という言葉のほうが好きである。

同じものだと思っている。佐渡さんもたぶん一緒だろう。