「生きるって何やろか?」

石黒 浩 【アンドロイド先生】

鷲田 清一 【テツガク総長】

毎日新聞社

高松市図書館で石黒先生の著書を検索して見つけたのがコレ。

2011年の発行だが、

2010年2月のお二人の公開対談「心とは何か?」に追加対談をまとめて語り下ろした作品であった。

読みやすいがやや難解な部分もあった。

大阪大学の鷲田総長は知らなかった。

哲学者で総長とは変わり種ではないか。

いわゆる変人2人の対談ということだが、

石黒先生も大阪大学なので、このような企画ができたのであろう。

2016年6月の石黒講演、そして著書「アンドロイドは人間になれるか」と共通部分も多かったので

石黒さんの主張は理解できたが、

鷲田先生のファッション哲学なるものはよくわからなかった。

でも、お二人の哲学についての考え方、ポジションや

人間への理解は共通していたと思う。

鷲田先生ってどういう人か知らないのでちょっと調べてみよう。

ウィキペディアによると

1949年、京都府京都市にて生まれた。

京都大学大学院に進み、文学研究科の博士課程を単位取得退学した。

関西大学にて教鞭を執り、教授などを務めた。

その後、大阪大学に移り、大学院文学研究科の研究科長や文学部の学部長などを歴任した。

さらに、大阪大学の副学長、および、その設置者である「国立大学法人大阪大学」の理事を経て、

大阪大学の総長に就任した。

2011年、大阪大学総長を退任し、名誉教授となる。

同年9月に大谷大学に転じ、文学部哲学科の教授を務めている(現在は客員教授)。

2015年4月より京都市立芸術大学理事長・学長を務めている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B7%B2%E7%94%B0%E6%B8%85%E4%B8%80

----------------------------------------------

最後の方にすべてまとめた言葉が詰まっている。

P192〜193 この石黒先生の言葉がすべてと言ってよい

石 自分を知るためには、やはり人と関わるということが大切で、

その間を行き来しながら(「ゆらぎ」)人間を知る、自分を知るということが

生きることにつながっていく。

だから自分を知ろうとしている限り、生きる目的を見失うひまはないんですよ。

僕たちは人とのつながりを通してのみ人間を知ることができる。

ロボットも人も、僕たちが関わり合うものすべて、自分を映し出してくれる鏡です。

その鏡を見つめて、初めて僕たちは自分を知り、まぎれもない心のありかを探すことができるんです。

人と関わらずして、人が人になることなんてできない。

だから、この鏡を見ながら、人とは何かを考えることが、

生きるということだと僕は思っているんです。

人間を考えるということはすなわち哲学だから、

生きる目的というのは、自らの哲学が与えてくれるものなんですよね。

---------------------------------------------------

最近の若手は答えをすぐ求めて考えようとしないと二人とも嘆いている。

鷲 ゆとり教育は本来、揺るがすためにやったのに、それが何で悪いほうに出るの?

ゆらゆらしていたらいいのに。

石 おそらく、ゆとり教育のゆとりとは、

「教える立場のゆとり」なんです。

⇒おお!その通りだ。

教える側の時間が少ないために、これとこれを教えればいいというのを決めちゃったから、

手間のかかることを全部そぎ落として、全部マニュアル化したのがゆとり教育。

だから学生も軸がまったくないものになる。

鷲 意図はまったく逆だったんですよね。

絶対覚えなあかんことを減らして、あとは自由に覚えることを増やす予定がね…。

石 自分で考えることはしないですけど、その代わり、なんでもソフトにこなします。

◎考え抜くことの重要性はアクションラーニングの高山先生から教え込まれたのでこの話はよくわかる。

それでは以下は各章毎に付箋をつけたページを書き残していこう。

1章 あなたにしかできないなんてことはない

(あなたにしかできない仕事なんてありません)

● 最近の学生はこだわりすぎですよ。

自分にしかできない仕事なんて… やっぱりないと思います。(石)

(未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ)

アラン・ケイ(パソコンの父と呼ばれ石黒先生が尊敬する人物)から10年ほど前にもらった言葉

「僕はロボットを研究しているのですが、ロボット化社会が来ると思いますか?」と尋ねたら

◎ 君はクリエイティブな人間だろう?

クリエイティブな人間が批評家みたいなことを聞くんじゃない。

予測も何も、僕がこういう世界を作ったんだ。

だから、君もそういう世界を作ると言い切らないといけない」

(楽しい仕事の探し方)

僕は自分たちの暮らす世界でうまくロボットを動かすためには、

きちんと人を意識して研究していかねばならない。

人と関わるためには人を知らないといけない。

ですから人と関わるロボットの研究開発は、

ひっくり返せば、人を解明していく作業。

これがたまらなく面白いんですよ。(石)

(死ぬ思いをしないと新しいものは生まれない)

「ゴキブリやブロイラーのニワトリとあなたはどこが違うんだ?」

寝て、起きて、ごはんをたべるだけだったら、そいつらと一緒じゃないか。

この違いというのは、考えることしかないわけですよ。

でもそれを考えようとすると、やっぱり自分を追い込んで、

突き詰めていかないと新しいことがわからないし、

人間として価値を見出そうと思えば、

それまでの自分以上に何かを知らないといけない。

そのためには自分を追い込むしかないんだと思います。

(「ちょっと、違うんちゃう?」という感覚)

大事なのはみかけやと思いついて。

それまでのロボットの研究って、デザインは適当にしておいて、

動かすことばっかり研究しうていたんです。

人をと関わるロボットなのに…。

それがアンドロイドを作ろうと思ったきっかけですが、実際にどうしたらいのか見当もつかなくて、

ずっと考え込んでいた時期もあったんです。

(ロボットと心の存在)

「心」というのは互いにあると思いこんでいるだけやという話は、興味深いね。」

哲学でも「自分が誰であるかということは、すなわち自分は誰かの他者であることだ」

ってよく言うけど、「自分は誰か」とか、「心とは何か」ということは他者との関わりのなかで

語られるものなんですよ。(鷲)

2章 世界を変えるしょうもないこと

(価値なんて20年でひっくり返る)

20年後の時代を先端で表現する人って、今はたぶん、人がバカにするようなところとか、

一切の価値を認めんようなところで、何かしている可能性があるってことです。(鷲)

3章 石黒先生のロボット講義

(見かけか、動きか)

ワカマルのデザインは、三菱重工が有名なデザイナーに頼んだものですが、

僕は正直、このロボットの見かけが好きではなかったんですね。

これを言うとすごく怒られるんですが、昆虫のように見える。

でも当時は、なぜ自分がこのワカマルの姿が気に入らないのかという理由をうまく説明できなかったんです。

その時疑問に思ったのが、人と関わるとき、人間は見かけと動きとどちらを重視しているんだろう、ということでした。

… (見かけではないかとの仮説)

そこで、まず、人はどの程度見かけに縛られているのか、という見かけと動きの研究をするために、

アンドロイドの開発を始めたんです。

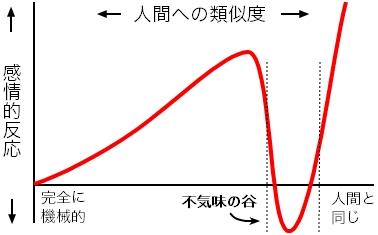

(不気味の谷)

そもそも人間は、人とそれ以外のものを敏感に区別する脳を持っています。

これは僕の予想なんですが、おそらく人間とはどのようなものかというのを認識する機能は、

2〜4歳くらいの間に脳で作り上げられるのではないだろうか。

だから、その年齢層の子供たちは「不気味の谷」についてもっとも敏感になる。

(映画「サロケード」とジェミノイド)

映画サロケードについてはこちらを参照 ⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88_(%E6%98%A0%E7%94%BB)

この映画と同じ発想で作ったのが、遠隔操作ロボットのジェミノイド

(把握しきれない「自分」)

遠隔操作ロボットジェミノイドは僕自身をモデルに開発しました。

双子を意味する「ジェミニ」と

もどきを意味する「オイド」を組み合わせた造語です。

(ジェミノイドというメディア)

固定電話は場所と場所を超えて人をつないだ。

携帯電話は場所と時間を超えて人をつなぐようになった。

ついにジェミノイドは人の存在を遠隔地に送って、人と人をつなぐようになった。

そういった意味で、ジェミノイドは新しいメディアになり得る可能性があります。

4章 あなたはアンドロイドとどこが違うのか?

(新自由主義VS「できない」の価値)

鷲 僕は、あの赤ちゃんロボットを見たときに、人類がはぐくんできた福祉の思想というのを思い出した。

つまり、「あなたは何かができるから、あなたの存在を認める」とか、

「あなたがここにいることにこういう意味があるから、あなたの存在を認める」という条件を付けないで、

「別に役にたたなくてもいい。立とうがたつまいがそれは関係ない」、あるいは

「意味があろうがなかろうが関係ない、あなたがそこにいるということ自体に価値がある」

っていうのが、新自由主義の対極にある思想ですよね。

(心は人間だけのものではない)

平田オリザさんは、「役者に心は必要ない。演出家の言ったとおりに動けばちゃんと演劇になる」と常々言っていて、

演出の仕方が独特なんですね。

役者に向かって、「何センチ動きなさい」とか、

「零点何秒の間を取りなさい」とか、非常にプログラム的な指示を出して、精神論は一切言わない。

この方法であれば、ロボットも同じように指示を受けて言われたとおり演技をさせることができるわけです。

そして不思議なことに、この演出で出来上がった作品を観ると、どれも非常に人間らしい心を僕は強く感じたんです。

ロボット演劇の終演後、観客に「ロボットに心を感じましたか?」と尋ねたところ、

驚くことに全員が、「生々しい人間の心を、ロボットからも感じた」と言ってくれました。

⇒ これは衝撃である。平田オリザ氏のロボット演劇を一度見てみないといけないな。

(それで最後に人間に残るのは)

鷲 つまり心というのは、最初から個人のものではなくて、個体差を超えたある種、共同的なものと言える。

となると、もし世の中に自分一人しかいなかったら……。

石 感情はない。

鷲 おそらく心もない

石 ないですよね。

だからこうやって「人間とは何か」を考えることこそが、僕は人間として生きること、仕事をすることなんだと思っているんです。

人こそが人を映し出す鏡で、人と関わらずして、人は人になれないんだと。

ロボットも人も自分の何かを映し出してくれる鏡で、その鏡を見ながら人とは何かを考えることが、

僕らが生きていることなんだと思います。

5章 エクスタシーを忘れるな

(ロボットと生物学)

鷲 喜びっていうのは、みんな自分が気持ちよくなることだと考えるけど、

本当は、人を心地よくさせたり、人を楽しませるから、自分も嬉しくなるんですね。

石 最近ちょっと思うのは、自分が喜ぶことと、他人に何かしてあげて喜んでもらうことと、どっちが嬉しいかっていったら、

僕は他人が喜んでくれるほうがよっぽどうれしい。

若いときは自分は喜ぶのが第一で、他人が喜んでるのを見るとうらやむ気持ちの方が大きかった気がするけど……。

鷲 人間だけは変なケアをする。

つまり、人間は後に生まれたものが、先に生まれたじいさんやばあさんや親のケアをする。

これは人間だけです。

動物の場合は、大人になるとライバル関係が生まれてしまうから、子孫を残す目的以外で面倒を見ることはない。

そういう意味では他者をケアしたり、喜ばせるという行為は、もしかしたら人間の本質に深くかかわっていそうな気がするね。

石 なるほど!

僕が探しているのはまさにそういう発見で、例えば、何かを贈る喜びとか、人を喜ばせることを自分の喜びとして感じるといった

メカニズムを解明して、それをロボットに実装すればロボットだって人間社会に参加できるし、

人間社会のシュミレーションもできるようになると思う。

(セックスと社会性)

石 「サルは集団でセックスをして食事は個別にするのに、人間は食事を集団でセックスは隠れてする」と、京大の霊長類社会生態学の

山極さんが言ってましたけど、僕はそこに人間と他の動物の不連続性を感じるんですね。

そのゆがみが、同時に研究すっる側にのゆがみをもたらしていて、サルまでは性行為をベースに社会性を議論していればいいんだけど、

それは人間には当てはまらないといわれちゃう。

要するに、とにかく人は集まりたがるけど、その理由は集団で性行為をするためという説明ができないんです。

人とが人が関わりたがる強い欲求や必然性は、性行為以外にあるというのが基本にあるから。

でも僕は、人と人が関係を持とうというメカニズムは、やっぱり性差にあると思っていて…。

鷲 山極さんの場合は、いきなり性を持ってこないで「人間は弱い存在だから集団でともに行動しないと、野獣や危機に立ち向かえない」

っていう説明をようしはるけど。

石 とはいえ、僕は集団の原点というのは、生殖活動にあると思うんです。

集団で立ち向かうためには、数が多いに越したことはない。

そのために子孫を残すのが集団の原点だとすれば、生殖と集団は切り離せない関係にあるんじゃないかと。

⇒ ここはどうなのかなあ? それにしてもサルが集団で性行為をするということは知らなかった。

ボス猿1頭が頑張っているだけじゃないの??

鷲 たしかに人間も根っこにそういうものを引き継いでいる部分はあるかも知れないけど、

人間だけが年中発情しうることを考えると、生殖というものから相当はみ出しているじゃない。

石 そうなんです。その年中発情するっていうのがやはり大事なのかもしれませんね。

そのことがどれほど人間社会において重要で、生きる目的とか活力を支えているのか気になるところです。

こういうことを言うと変な意味に取られるかもしれないけれど、やっぱり人間は、性欲があるから

社会関係を作るんだと思いますね。

そこで、性欲が社会性の根本のメカニズムにあることが間違いないとすると、

それをどうロボットのインターフェイスとしてデザインするのか。

これはすごく難しい問題ですが、僕は大事な課題だと考えています。

⇒ なかなか過激な発言であると驚いた。

(イチャイチャは幸福の原風景)

鷲 イチャイチャって、あれはやっぱり触れ合いやと思うんです。

相手を触れるか触れないかのところで、永遠に、際限なく楽しめるという感覚。

イチャイチャはそういう接触、そういうエロスだと考えると、幸福の原イメージなんかとも思う。

(失われた何か)

鷲 ほかの生き物には発情期という、非常に限定された、生殖へと直結するような性の時期がある。

しかし食欲と性欲が同時には現れず、性のときには性だけ、食べるときは食べるだけ。

その中で人間だけが年中食欲があって、年中性欲があるという、ある種生き物としての本能を逸脱したような

生活形態を選び取った。

いつでもその欲んぼスイッチをオンオフできるということで、いった人の何が変わったのか。

生命的であるものからどこまで逸脱して、どう組み換えてしまったのか。

このあたりはんまだ自分でも考えきれない問題やね。

石 人間人間がこんなに高度な知能を持った理由は、もしかしたらそこにあるのかも知れませんよ。

これはまったく根拠のない考えですけど、いりいろなものとちゃんとつながりたいとずっと思い続けることが、

人間の社会的な脳を発達させるきっかけになったんじゃないかと思うんです。

もし、瞬間でしかつながらなくていいんだったら、おそらく言語はいらなくて、

もっと原始的な伝達でいいはずなんです。

だから動物には鳴き声しかない。

けれども、常にいろんなものとつながりたい欲求が出て、複雑な環境を望むようになると、

言語も必要になるし、知能も発達するということではないかと。

6章 アイデンティティの見つけ方

冒頭のまとめはこの章のものである。

7章 で、明日からどう生きればいういのか?

新米編集者とのQA

アドバイスなんかもらおうとせず自分で考えなさい!と一喝でしたな(笑い)

以 上