「JRはなぜ変われたか」

山之内 秀一郎 毎日新聞社

この本を知ったのは、山之内さんご自身からお聞きしたのであった。

まさか、これが遺作になってしまうとは…。

とても残念です。

山之内さんのお名前は、2006年に伊方発電所での安全講演をお願いしたJR東日本のSさんからお聞きし、

その著書「なぜ起こる鉄道事故」を読んで感銘を受けておりました。

その後、山之内さんが日本原子力技術協会の石川理事長と同級生(昭和31年東大工学部機械卒)の縁で、2007年の原子力技術協会総会での特別講演で初めてお目にかかり、お話しを聞き、そして、その後、私が提案して始まったヒューマンファクターに関する異業種交流会(日本原子力技術協会)の第3回(2008年3月)で山之内さんと初めて話をすることが出来、私としては大感激でした。

たった一度の出会いでしたが、その直後のメールの応酬の中で、この本の紹介があったわけです。

そのやりとりは残念ながら公開できませんが、とても勉強になりました。

これから教えを乞おうと思っていた矢先の訃報でした。

----------------------------------------------------------------------------

はじめに

・国鉄改革を単なる、表面的な財務改善問題ととらえてはその本質を見誤ることになる。

何かが本質的に変わったのだ。企業の価値観、行動原理、社員の考え方などすべてが変わった。

それが国鉄改革の本質であり、それなくしては今日のような成果は実現できなかった。

序章 JR東日本の誕生まで

第一章 ハードもソフトも、すぐに大転換

副社長として改革に着手

現在日経新聞の私の履歴書で連載中の松田昌士さんが常務だった。

私の履歴書は興味深く愛読中である。

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/events/workshop/summary/ws20040521.htm

東大大学院での講演でのQAでトイレの例が出ているのがおもしろい。

・まずはトイレから

「国鉄の何の評判がお客様に悪かったのか持ってこい」という会議をまず開催。

何から手をつけようか?と問うと電気部長が「まずはトイレからやりましょうよ」と言った。

「それはいい、それからやろう。すぐにやってくれないか」

こんな即断即決は、各局の力が強くボトムアップしても途中ではねつけられることの多かった国鉄では、まず考えられないやりとりだった。民営化がもたらした、劇的な変革のひとつの表れだった。

・「お客様」という言葉

簡単に「お客様の声を聴く」と申し上げたが、実はこの「お客様」という言葉を社内に徹底するのですら簡単でなかった。

国鉄時代には、お客様とは思っていなかった。

本社などでは「乗客」あるいは「利用客」というのが普通だったし、現場でも「お客様」ではなく「お客さん」が一般的だった。

山下会長、住田社長(2人とも国鉄出身ではない)の冒頭の挨拶はちゃんと「お客さま」となっていた。

・危険でつらい仕事を楽にしたい

安易に賃金を上げると、その時には良いがやがてそれが当たり前になってしまうので一時的な

効果しかない。それだけでなく、他の企業を見ても、給与の高い企業の社員の士気が高く、労使関係も良好かといえば、決してそんなことはない。

それではどうすれば「JRになったら良くなったね」と思ってもらえるか。

それは仕事の中身とやり方を変えてやることだと思った。

鉄道の仕事には危険でつらい仕事が多い。

雨の日も風の日も線路を歩きながら点検し、わずかな列車と列車の合間に線路の修理をする社員。

汚れと錆にまみれた車両を修理する人たち。

2万5000ボルトという高圧の送電架線に上って修理する人々。

ひつつ間違えると命にかかわる仕事もあるのだ。

運転士と言えどもいつ踏み切りで大型トラックと衝突するかもわからない。

こうした人々の仕事を少しでも楽にして、もっとやりがいのある仕事に変えてやりたい。

そもそもこれだけ技術の進歩した時代にいつまでもこんな仕事のやり方でいいのか、

という思いもあった。

そのための新しい時代の仕事のやり方と、新しい技術の開発に取り組んでいくこととした。

それは後に、まず自動改札の導入に結実していく。

⇒ とてもいい思いだと思う。

山之内さんのこの思いはメールの交換でも感じたことである。

・何の情報装置もなかった首都圏の列車運行指令センター

96年に新システム ATOS導入

「Autonomous Decentralized Transport Operation Control System」

一字違うがギリシャ正教の聖地Athos山にちなんだ名前だった。

東京の指令センターを訪れた際に、指令員の指導的な立場のある人から非難めいた目で見られた記憶がある。

だが、テストが進むうちに、その表情は真剣で親しみのあるものに変わった。

第一線の指令員たちが、使い慣れたシステムに愛着と信頼を抱く気持ちはよくわかる。

だが、それを漫然と受け入れていては、進歩が止まることもある。

それは現場重視とは違う次元の問題で、こうした際にはリーダーが変革を決意しなければならない場合もあるのではないかと思う。

スタートしたときには何の情報システムもなかったJR東日本は、今では世界最大の自律分散制御システムを持つ巨大情報システム企業となった。

この新しいシステムの導入により、列車の遅延は約半分になった。

・列車無線の整備

こうした判断は多くの場合、トップマネジメントではなく、ミドルマネジメントの段階で潰されることが多い。

まだ人生経験が浅く、企業経営の本質までの深い見識のないミドルマネジメントの価値観が、

企業の経営を左右する決定を行うようになるのは非常に危険だと思う。

JR東日本の広報誌「JR EAST」2007年7月号のなかで、医療科学研究所長をなさってい

る嶋口充輝(みつあき)先生は「投資発想」が必要だと指摘され、次のように述べている。

「「コスト発想」は投資額に対してどれくらいの収入を得たかを計算して、黒字か赤字かで事業を

判断するやり方です。要するに、小さなそろばんを弾くようなことです。これに対して「投資発想」

は将来のリターンを期待して大きなそろばんを弾く、戦略的発想です。

・受身から攻めの安全対策へ

これまでの安全対策は、起きた事故に対してどのような対策を講じるかという、いわば受け身の安全対策がほとんどだった。そうではなく、事故が起きる前に自社の安全システムを点検して、弱点に対しては安全システムを強化し、さらには日々起きるトラブルの中から大きな事故につながるような危険な問題を見つけだすことによって、事故を未然に防ぐようにする、「攻めの安全対策」を作りたかった。

多くの議論をした上で、会社が発足した翌年の88年9月に、

「守る安全からチャレンジする安全」をキーワードにして、

−発生した事故への的確な対応

−近代的な安全システムの構築

−重点的な安全投資に実施

−全員参加の「チャレンジセイフティ運動」の展開

−安全を先取りする体制の確立

を5大テーマとする「安全のマスタープラン」を作成した。

第二章 列車サービスの改善

・座席のない電車の登場

この新しいタイプの車両には試みに動画のディスプレイを採用してみた。

かつての紙広告の時代からテレビのコマーシャルが広告の主流となる時代となり、

ビデオなども普及しだしていたので、これからは動画の時代になるからと考えたからであった。

しかしこれは部内から反対に遭った。

住田社長からは「広告収入が減る」との厳しい批判を受けたし、社内の広告担当部門と関連企業は、

「また、新しもの好きの山之内さんの趣味が始まった」といわんばかりの、無言の、きわめて冷淡な

反応だった。

今は、多くの車両に動画ディスプレイが取り付けられている。それを見ると、何事にも潮時というものがあって、やや物事を先取りしすぎたのかな、という感慨がある。

第三章 まず安全、そして近代化とデザインの革新をめざして

・本格的な安全対策樹立をめざして

国鉄時代に井口雅一教授(同じ研究室の1年後輩)から言葉をもらった。

「山之内さん。トヨタが世界のトヨタになれたのは、残念ながら東京大学の卒業生の力ではありません。あれは豊田高専の卒業生の力なのです。トヨタでは現場の第一線で働いているこうした人たちが、

毎日100件以上の業務改善提案を出しています。それを20年間続けた結果、今のトヨタがあるのです。それがないのが国鉄の悲劇ですね」

何とかこうした風通しの良い企業風土は作れないだろうか。

そこで現場第一線の社員の安全に対する率直な意見や「ヒヤリ、ハット」の体験を語れるようにするため、88年から「チャレンジセイフティ運動」(CS運動)を始めた。

この運動を開始してまだ間もない頃、感激したことがあった。

夜の11時過ぎに仙台の運転士の職場を訪れたところ、一人の運転士が掲示板を見ながら

一生懸命にメモを取っている。

「何を書いているの?」と尋ねると、

「私は上野の乗務員です。この仙台の安全運動は私達にも大変参考になるので写しています」

と語ってくれた。本当に嬉しかった。

⇒ 本当に嬉しいと思う。見ている人はちゃんと見ているのだなあ。

・安全対策は、精神論と現場の締め付けだけでは本当の、そして万全な事故防止などできない。

人間は誰でもミスをする。社長でもミスをするだろう。それが人間なのだということを再認識

しなければならない。何千人の社員のミスを精神論だけで防げるというのは幻想に過ぎないし、

この程度の安全思想の持ち主だとすれば、鉄道企業の経営者にはふさわしくないとすら思っている。

⇒ 全くの同感である。

技術屋はほとんどこれを理解できるのだが、事務屋の方には精神論者がまだまだ根強いと感じる。

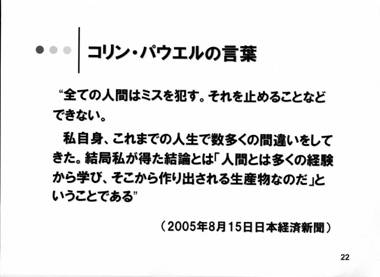

・かつてのアメリカの国務長官を務めたコリン・パウエルは、

「すべての人間はミスを犯す。それを止めることなどできない。

私自身、これまでの人生で数多くの間違いをしてきた。

結局私が得た結論とは「人間とは多くの経験から学び、そこから作り出される生産物なのだ」ということである」と語っている。(2005年8月15日付「日本経済新聞」)。

さすがに実戦の経験を積んだ、一国のリーダーたる者の生きた言葉である。

真の安全対策は、まずこうした認識から始まらなければならない。

⇒ このコリンさんの言葉はメールで山之内さんからいただいた。

このペーパもコリンさんの言葉と一緒にメールで送っていただいた。(私は既知のものでした。)

第四章 談合と天下りとの決別めざして

・南武線、相模線に新車両導入

巨額の工事費をかけて電化工事を完成させたのに中古の電車が入ってきたのでは地元の喜びは半減してしまう。

山手線に新型車両を入れてもお客様は増えないだろう。

「山手線は一番儲かっているから新型車両を入れる」というのは、一見もっともらしそうだが

よくよく考えると経営上の根拠は薄弱で、私はそうした。

⇒ なかなかできそうで気がつかないところだ。

・寿命半分、値段半分、重さ半分の電車

在来線の電車は普通20年以上使う。

時には30年というのも珍しくはない。

新幹線電車は最初の頃は慎重を期して13年で取り替えていたが、この頃は20年間使っている車両も少なくなかった。

試しに1両の車両がその寿命を終えるまでに掛けている修繕費用を計算してもらったところ、

新車を買うよりはるかに大きな金額を掛けていることがわかった。

マイカーで、新車を買う以上の修理費をかけている人など、事故の場合やよほどのマニアは別にして

も、まずいないだろう。

そもそも自動車では、電車のように車体からすべての部品を取り外してまでの大修理などまずしない。

少なからぬユーザーが数年で新車に買い替える。だから自動車産業は繁盛している。

鉄道は逆のことをやって、かえって自分の首を絞めている結果になっているのではないか、というのが私の基本的な問題意識だった。

…

当時資財局の幹部が「しょせん、車両に価格などはその重さで決まるだけさ」と言っていたことも

記憶にあった。

だとすれば、重量を軽くすれば安くなるという理屈になる。

そこで車両部門に「寿命半分、値段半分、重さ半分の電車を造れ」という指示を出した。

⇒ いやー、すごい。

誰もできっこない、価格も半分にはならないという忠告も幹部から受けた。

言われるまでもなく、私も寿命を半分にすれば値段は半分にできるとは考えていなかった。

だが、私にはかなり荒っぽい目算があった。

まず、国鉄が民営化して、官公需の高値発注の悪習を断ち切り、真の民間企業並みの努力をすれば、

30%が低下する可能性があることは、第三セクターの幹部たちが教えてくれた。

さらに寿命半分を目指して徹底的に簡素な設計をすれば、それだけでも10%位は価格が下がるだろう。

それだけではなく寿命が半分になれば発注も2倍になるので量産効果でさらに10%程度価格低下の

可能性がある。合わせて50%になる。

国鉄改革の真っ最中には、とてもこれは現実のものにはならなかったが、いよいよJR東日本が発足したので

本気でこうした車両の設計を命じた。

その結果、登場したのが1993年3月から京浜東北線での営業運転を開始した209系電車である。

・価格破壊=談合体質破壊への戦い

車両担当部長を招いて「この中で最も弱い企業はどこか。その生え抜きの幹部に、この際価格を下げなかったら、

当社は今後一切御社とのお取引はしませんと言え」と命じた。

その後しばらくして、この企業からやや低い価格を提示してきた。相当に悩んだ気配を感じた。

すごいと思ったのは、その翌日に川崎重工業の大庭浩社長が自らお見えになって開口一番、

「山之内さん、本気?」

「もちろん、本気ですよ。もし大幅に価格を下げていただいたら全車両を御社に発注してもいいですよ。

それと私どもはもう、従来のようなOBの天下りと発注のバーターはしませんよ」

「わかりました」

たったそれだけのやり取りだった。

その後まもなく川崎重工業から従来と比べ25%低い価格の提示があった。

お約束どおり、全821車両を川崎重工業に発注した。

かつてない規模の発注だったので、社内ではセンチュリーオーダーという声すら聞こえた。

ただ最近、川崎重工業の営業担当の方からお聞きすると、「あの時の決定は大失敗。

その後、国内での車両受注は儲かりません」と嘆いていた。私は素直には信じていないが。

その後、スーパーひたちの新車両も安く提示した川重へ発注。本音は日立だったのだが仕方ない。

それを聞いた日立の幹部いわく、

「あなた一人のおかげで、日本の車両製造業界は滅茶苦茶になってしまった」

・在庫も破壊

時代は、国鉄改革のはるか前からジャスト・イン・タイムとかトヨタ方式というように、なるべく在庫は

持たない方向に変化しつつあった。国鉄はこの点について全くといっていいほど問題意識に欠しかった。

そこで急遽、在庫削減委員会をつくり、私が委員長となったので最初の会議で「半年の間に在庫を半分にしろ」

と指示したところ、半年後には何と在庫は3分の1になった。

削減した貯蔵品の内容を調べてみると、もうどこにも使用していない特殊な分岐器の部品や不要物も少なくなく、

唖然とした思いがある。

・完全自動にはせず

COMTRACの改修を行わないと、停車の指示は出ない。

それでも安全上は何の問題もないのだが、列車を駅に停車させる制御は行わないので、

運転士が自分で判断して列車にブレーキをかけて停車しなければならない。

うっかりしていると駅を通過してしまう恐れもある。

新幹線の運転士は、すべての駅でATCによる自動停止に慣れてしまっているので、

この駅だけ運転士の判断と技量に頼って停止するのは、かなりのリスクと運転士の心理的負担になる。

しかし、それでもこの駅ではCOMTRACの改修は行わないことに決めた。

その代わり、万一の事態に備えて、もし運転士が駅に停車することを失念した場合に緊急に

非常ブレーキを動作させる装置を取り付けた。

この装置は簡単なもので、そう高価なものではない。

これは従来の発想に反する判断で、こうすることによって工事費の削減に対する強い意識を植え付けることが

狙いであった。

ただくりこま高原駅が開業した後、運転士から、この駅の手動による停車に対して不安があるという不満が

かなりあったのは事実だった。

ちなみにフランスのTGVでは、こうした停車ブレーキは運転士の判断と操作に頼ることが基本となっている。

日本の新幹線のATCは世界に先駆けて時速200kmという高速運転を実現したので、やや自動制御に

頼りすぎているかも知れない。最近導入した新しいデジタルATCでは、運転士の判断でブレーキ操作を行う

余地が増えている。これによって、くりこま高原駅の新設工事費は50億円から15億円に削減することが

できた。

くりこま高原駅

http://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=632

・「アルカディア号」の火災事故と天下り問題

日本は長年の間、乏しい物を分け合って生きてきた一種の共同体的性格の強い社会だと思う。

その点、競争原理が原則のアメリカなどとは違う社会構造が今も生きている。

その大きな原因のひとつが天下りにあるような気がしている。

きちんとした積算に基づいて発注した工事を、必要以上の競争を避けて企業間で配分し、

手抜き工事を避け、きちんとした複数の企業が共存するというのは、一つの社会のあり方でもある。

ただ、この工事の価格が必要以上に高く、競争をしないがために、技術の進歩が止まるようでは困る。

天下りは、そうした悪い風土を生む根源になるところが問題なのだ。

そもそも企業が天下りを受け入れるのは、そのためにかかる費用以上の効果があるからに他ならない。

それは工事費の価格にはね返ったり、本来秘密であるべき発注額が予定価格とほとんど同じというのは

その明確な証拠であろう。

発注側も天下りを受け入れてもらうために価格を高めに決めるということも起こりうる。

それが「国鉄が買う品物や発注する工事は世間よりも3割は高い」という現実を生み出し、

性能の劣ったエンジンを使い続けるという結果になったのではなかろうか。

天下りは価格だけの問題ではなく、技術進歩を阻害するという点も大きな問題なのだ。

ある大手電機メーカの幹部は「公共工事を担当している部門には、国際競争力はない」

と語ってくれた。

第5章 技術をインソーシングする

・車両新造工場の新設 「新津車両製作所」

⇒ これにはぶったまげた。JRが自分で車両を作っているとは知らなかった。

この工場でどのような車両を製造すべきか。特急用の車両など独創的な車両を造るべきとの意見もあったが、都市交通の車両を製造することにした。その方が安定した受注があり、単一の車種だけに生産を特化できるので有利だと考えたからである。

当初は3日に1両だったが今では年間250両の車両を製造している。

新津車両製作所の完成によって、当社は車両の製造から運行、保守に至るまでの知識と技術を持ち、

使用上の問題点をすぐに製造部門へフィードバックできるようになった。

それだけでなく、本当の車両の製造コストを知ることもできるようになった。

正直なところ、最初の数年間は当社製品のほうがかなり割高であった。

車両工場を新しく作るための設備投資のコストが重くのしかかっていた。

だがそれも、やがて設備の償却が進み、製造車両を増加していったので、現在ではメーカにひけをとらないコストで製造している。

新津工場が発足した当時、当社は多くの余剰人員を抱えていたし、新津工場の車両修理業務を廃止しても、他の工場に、修理するだけの余力が十分にあった。

従って、こうした新規事業を行うことは総合的に見ると新しい収益をもたらし、欠損を生む事業ではなかった。これは間接的にうかがった話だが、川崎重工の大庭社長がこのプロジェクトのことを知って「うーん、俺でもそうする」とおっしゃったとか。

⇒「新津車両製作所」はちゃんとHPを持っていた。 http://www.ejr-niitsu.jp/

・技術開発への挑戦

山下会長は当社にお見えになってまもなく「JR東日本は技術サービス産業だ」とおっしゃった。

これは、当社の事業の本質を突いた至言だと思う。

確かに鉄道事業はお客様や貨物を運ぶサービス産業であることは間違いない。

だが、単なる接客サービスでなく、高いレベルの技術によって支えられている産業なのである。

その底に深い技術力が存在しているからこそ、安全で良質なサービスを提供できている。

サービスと技術こそが当社の車の両輪とするならば、サービスの改善と同時に、

その技術力を高めていくことが当社にとっての最大の課題となる。

⇒ われわれ電力会社にも全く同じことが言えると思う。

「技術サービス産業」とは、非常に響いた言葉であった。

「STAR21」

この電車は思い切って軽くしたいと思って重さを30%減らすように私は指示したのだったが、

山下会長のところへうかがうと「そんなことでは駄目だ。重さを半分にしたまえ。

30%の削減では従来の発想から出られない。半分にすることによって発想の転換ができるのだ」

とのお叱りをうけた。これは難しいのではないかと思っていたのだが、何と本当に重さが半分になった。これにはただ敬服するだけだった。

⇒ 関連HP http://www.wdic.org/w/RAIL/STAR21

私自身は、住田社長からご注意を受けてから高速化には慎重な姿勢に転換した。

技術のためだけの技術開発であってはあらないし、技術開発はあくまで経営に貢献できることを

常に念頭においておかなければいけない。そのことを部下にも承知してもらうためだった。

最近JR東日本は、高速運転の実現を目指して新しく試験列車を造って試運転を続けている。

新しい技術に挑戦することは悪いことではないし、そうした意欲が湧いてきたこと自体は

むしろ歓迎すべきだと思っている。

ただ、毎日の営業運転の実施に際しては是非慎重であって欲しい。

私の経験でも、スピードを一度にかなり上げると、予期もしなかった新しい問題に往々にして出会う。

東海道新幹線が開業したときには、騒音問題、耳ツン問題、雪対策という問題に直面した。

85年に新幹線の最高速度を時速240kmに上げたときには、専門的になるが微気圧問題という

新しい課題が生まれた。

これは高速で列車あトンネルに入ると、トンネルの出口で大きな空気の振動と騒音が発生するという

問題である。そして90年にごくごく一部の列車の最高速度を時速275kmに上げたときには、

線路の下に敷いてあるバラストを巻き上げるという問題に直面した。時速を大幅に上げると常に

何が起きるかわからないという慎重さは、持ち続けて欲しい。

その点フランスは慎重である。…以下略

パリとロンドンを結ぶ国際TGV「ユーロスター」は、フランス側は時速300kmで走れる

高速線路を最初から完成していたが、イギリス側は在来線の上を時速160kmで走っていた。

そのイギリス側の高速新線も最近完成し、所用時間もかなり短縮されたのだが、この高速新線には

「ユーロスター」だけでなく、ロンドンとイギリス国内の都市とを結ぶ高速列車も走ることとなる。

そのための車両は日本は日立製作所が受注に成功し、200両近い高速電車がイギリスで走り出す。

最近大手の鉄道車両メーカの首脳が「JR各社からの厳しい要求に必死に付いていったら、

世界一になっていた」と語っておられたが、国鉄民営化の結果、多くの分野で鉄道技術の革新が進み、

日本の鉄道技術は間違いなく世界をリードするレベルとなった。

国鉄改革は日本の鉄道産業界全体の改革にもつながったと革新している。

・技術のインソーシング

こういった各社共に、現在では順調に業績を伸ばし、同じ業界の中でも有力企業の仲間入りをしている企業も多い。広い意味でのこうした技術企業(技術系連結子会社、オブザーバー会社、関連会社)

の年間営業収益は9000億円を超え、JR東日本にとって欠かせない重要な存在であるだけでなく、

その事業規模と収益は駅ビル等の事業に劣らない規模になっている。

もしそうした企業群がなかったら、資金がグループ外に出て行ってしまっただけでなく、貴重な知的財産も失われていたことになる。これはひとえに、新しい会社をよい会社にしようという関係者の努力の賜物ではあるが、自立させ働き甲斐のある場を与えれば、人は燃えるものなのだ。

考えてみると、国鉄は過去の栄光の時代の残影と、国営企業というしがらみから、創造的な技術分野は部外の企業に依存し、自らは割の悪い保守修理という分野だけに閉じこもっていたのではないだろうか。ただ、関係企業を招いて技術の提案を受け、その中から魅力のある技術を選んで発注していただけではないのか。

国鉄の技術が民間企業の技術力を上回っていた時代にはそれでよかったのだろうが、

私が国鉄に入社したころから、もうそうした力関係には変化の兆しが見え出していた。

その頃にある優秀な車両設計技術者がこうした変化を感じて「俺達はカタログエンジニアになり下がるのか」と嘆いていたことを鮮明に覚えている。…

JR東日本になって、私は「君らは発注技術者に過ぎない。もっと創造的な技術者にならなければ」

と言っていた。JR東日本は安易に他の企業の技術に頼るのではなく、鉄道にとって大切な先端的で

中核的な技術のノウハウは、社内に保持すべきではないかと考えたからだった。

それこそが、これからの技術企業としての最大の財産になるはずだ。

最近私はこれを「技術のインソーシング化」と呼ぶようにしている。

・メンテナンスの革新

私はJR東日本で抜本的に仕事のやり方を変えていかねばならない分野が5つあると考え、

これを「5Kの近代化」と提唱した。

その5Kとは、第一に「改札」、これはすでに自動改札へと踏み切った。

次は「旗振り」に代表される駅の「構内作業」。

そして「軌道保守」「架線保守」、車両の「検査と修理」

ただ、この多くを占めるメンテナンスの作業は鉄道の安全で正確な列車の運行を確保するに最も大事な部分。鉄道企業の最大の技術的なノウハウと言ってもいい。

貴重な知的財産でもある。この技術があるからこそ、日本の鉄道は世界一正確で安全なのだ。

作業を近代化するといって、間違ってもその質が落ちるようなことがあってはならない。

昔ながらの仕事の仕方をしているメンテナンス部門を早急に近代化しなければならないが、

担当部門の反応は鈍かった。それまでのやり方が最善だと信じていたのだったし、そう容易に別の方法など思いつかなかったのだろう。素人が何を言うという感じだった。

やる気にさせるには、時に怒らせるのが効果がある。そこで保線部門には「汗と散歩の保線からの脱却」と告げ、電力部門には「いまどき、梯子を使っているのはJRと消防の出初め式くらいのものだ」とも言った。

後で聞くと「最初は皆がむっとしましたが、何かやらねばと思いました」とのこと。

・自動軌道検査装置完成 ニコンの吉田庄一郎取締役(東大機械同期)に相談して実現

・線路や架線のデータを自動測定する車両(在来線、新幹線)

人の目に代わって各種測定装置がより精密なデータを集め、それを自動的にチェックして

修理の必要な箇所を見つけ出している。もはや散歩の時代は終わり、車で自動測定する時代へ変わった。

JR東日本は新しいメンテナンスのあり方を研究するために、97年、東京大学にメンテナンス工学の講座を開いた。

・保守の外注化

そもそも、国鉄やJRが直営で線路の保守をすれば安全が保たれ、外注すると安全性が損なわれるという議論には根拠があると思えない。

すでに述べた国鉄末期の状態が、そのことが事実に反することを明確に示している。

JR東日本は建築部門、機械部門、情報システム部門を分社化したが、

これとて考えようによっては外注になる。こうした新しく作った企業では、社員が伸び伸びと専門分野に特化して、かえって企業は活性化し、技術力は飛躍的に高くなった。トヨタの車でもその部品の多くは他の企業から調達している。だからといって、トヨタの車の品質が低下しているとは誰も言わないだろう。

これは、むしろ、外注化というより、専門の分野に高い技術力を持つ専門会社への委託とでもいうべきであり、多くの製造業でこうした専門企業に製作を任せている場合が多く見られるし、工場の設備の保守も他の専門業者に任せている場合が多い。大手ゼネコンでも、元請企業が現場第一線の仕事を直接やっていることはまずないだろう。

JR東日本に線路や電気設備の保守についても、同じことが言えるのではないだろうか。

もうJR東日本自身が直接線路の保守作業をやろうとしても、現場にはそうした能力を持つ社員はいないし、やりたいと思う社員もあまりいないだろう。保守専門企業に委託せざるを得ないのが現実である。

それだけでなく、こうした作業を監督できる社員すらいない。

本当の意味での作業の監督は、前述した新幹線の保線区の技術掛のように、実際に作業を何年もやってきた経験のある人でなければできない。

そこで、こうした分野は専門の企業に全面的に委託するようになった。

問題は、こうした企業がかつての下請け企業の体質から、本当の意味での高い技術力を持つ専門家集団に成長するかどうか、そして線路の保守作業には列車を走らせ、線路の状態の詳しいデータも持っているJR東日本と一体となって仕事ができるかどうかにかかっている。そのために、JR東日本の専門分野とこうした保守専門企業との連係を密にするだけでなく、定期的な人事の交流も行っている。

第六章 駅ナカとSuica革命

・めざましく変わったサービス事業

娘に「ルミネは?」と尋ねると、「行かない、良いものがないもの」と素っ気ない。

そこで「いま人気のあるブランドは何?」と尋ねると「さあー、アニュス・ベーかエヴーかしら」という返事だった。20年ほど前の話である。すぐに家内と娘と一緒に、銀座にある百貨店を訪れた。そこには広いアニュス・ベーの売り場があった。素人の私でも、若者に人気のありそうなことはわかる。翌日、本社に出社して新しい事業を担当している者に「アニュス・ベーを知っているか」と尋ねたが誰も知らない。

⇒ このルミネが今は化けている。(日経ビジネスで最近特集があった)

・Suicaへの挑戦

自動改札の普及状態について、ヨーロッパ、香港へ視察へ出かけた報告を受けた。

特に強い印象を受けたのは香港で、オクトパスカードとして広く普及し始めていて、撮ってきたビデオの画像を見ると若い女性がハンドバッグの中に定期券を入れたまま、それを自動改札に触れるだけで自由に通っている。このカードは、鉄道やバスだけでなくショッピングなどにも利用できる便利なもので、すでに相当な数が普及しだしているという。もう日本も待っている時期ではない。香港ではすでに実用になっているのだ。

社内に残っていた記録のメモを見ると、私は98年3月5日に関係者を呼んで「ICカードは技術開発の段階から実用化を考える時期に来た。強力なリーダーの下に、関係する部門と連係を密にしながら実用化する体制を作れ。実現目標は20世紀中に。そして磁気式の時と同じように、一部の区間でよいのでまずやってしまえ」と言っている。21世紀がスタートする時に、この画期的なシステムを実現したかったからだった。

⇒ 香港にモデルがあったとは知らなかった。

終章 これからのJR東日本

・利益優先の経営とは安全優先の経営

・経営の改善に秘策はない

・これからのJR東日本

明治5年に誕生した日本の鉄道は、道路の整備が進み航空機が発展を始める1960年代までは、文字通り国家の動脈であった。それだけではなく、明治維新以後大正時代にかけて、建設業、機械技術産業、重電機産業など日本の多くの産業を育てる原動力でもあった。当時は鉄道がこうした産業にとっての最大の需要提供者であり、技術のリーダー役でもあった。そして地方の経済社会の振興の役割も担っていた。国の産業政策の担い手として国家の鉄道でなければならなかった。こうした歴史から、国家を担うという気概とともに、権力主義になりがちな官僚的体質は、国鉄の本質的なDNAとなった。

同時に、国鉄は独自の企業文化も作った。現在世界に誇る正確な列車の運行は、決して鉄道発足当初から実現していたものではなく、大正時代の末期に、当時の国鉄の運行部門のリーダーたちの粘り強い努力の結果、ひとつの企業文化として定着していったものである。同時に「死んでも鉄路を守る」という忠誠心と使命感も育てた。「国鉄一家」とさえ呼ばれた結束力と家庭的な企業風土も、そこから生まれた。これももう一つの、国鉄が築いた企業のDNAとして現在でも行き続けている。

さらに、国鉄のもう一つの重要な行動原理は、常に新しい、そして進んだ技術を追い続けるという情熱であった。

現在、鉄道事業は再び大きな環境の変化の時代を迎えようとしている。これからはかつて経験したことのない人口の高齢化と減少の時代を迎える。

⇒ 電気事業も全く同じである。

鉄道事業、なかでもこれまでは比較的堅調だった都市鉄道や新幹線についても冬の時代を迎えることは避けられない。

それに対して必要な対応を取っていくことは当然だとしても、鉄道事業だけに頼っていては、企業の衰退は避けられない。

いかなる産業でも、いつまでも同じ事業を続けているだけではいずれ衰退の時期を迎える。鉄道事業は比較的安定した事業とはいえ、例外ではありえない。新しい総合企業戦略を描かねばならない時代を迎えている。まずそうした危機感を持つ時機に来ている。

鉄道事業は「技術サービス産業」なのだとするならば、これからの新しいビジネスモデルを作る原点として、自らが持つサービスと技術を資源として、その分野で新しいビジネスモデルを創造していかねばならない。

JR東日本が最近力を入れている駅ナカビジネスは、新しいコンセプトというほどではないにしても、これからの新しいビジネスの本質的なモデルの一つを示しているような気がしている。

(ITのソリューションビジネス)

フランスなどは対応が早く、すでに「SNCFインターナショナル」という国鉄系コンサルタント企業を作って、メーカと一体となって海外ビジネスへの進出態勢を作っている。ここにもJRの新しいビジネスチャンスはある。

ドラッガーは「企業の目的は顧客を創造することにある」と述べている。

従来の顧客に頼っていただけでは、いずれ企業は衰退する。新幹線はまさしく新しい顧客を創造した。

企業は常に新しい顧客づくりを目指して自己変革をしていかねばならない。

私は、いまだ楽観主義者にはなりきれていない。国鉄時代の苦い経験の影が心の中に強く残りすぎているためかもしれない。

JR東日本になってからの社員の勤務ぶりを見ていると、社員には間違いなく、この企業をよくしたいという本能と適応能力があると思う。だが、同時に、人間には上司におもねる、権力を握りたいという本能があることも否定できない。

JR東日本の最初の20年間は、国鉄が持っていたよいDNAが強く前面に出た時期だった。だが、経営が安定するとともに、国鉄の持っていた官僚的で傲慢な体質という第三の悪いDNAが再び企業内に芽をだしつつあるという危惧感を抱いている。JR東日本の将来は、この負のDNAをいかにして企業内にはびこらせないようにするか、ミドルマネジメントを含めた経営幹部の真摯な努力と、個々々々の行動の如何にかかっているように思う。

企業は国家にとっての大切なステークホルダーであって、自らの利益の追求のみがその目的ではなく、国家に貢献していかねばならない。JRは、民営化したとはいえこうした高い使命感と視野にたった経営をするというDNAも捨てないようにしたい。

それこそが企業としてのJR東日本の品格だと、私は思う。

以 上