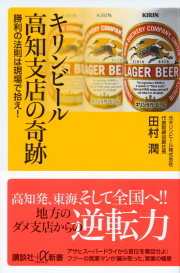

勝利の法則は現場で拾え!

田村 潤 講談社+α新書

タイトルから興味をそそられる。

ベストセラーの宣伝も日経新聞に載ったので予約したが、100人くらい先約がいた。

年が明けてやっと4月に回ってきた。

田村さんは団塊の世代で私より3つ上の1950年生まれ。

タイプとしてはよく似ているなと感じた。

書いていることも私自身が会得してきたことととてもよく似ていたのでよくわかった。

ただ私の場合は営業本部長としての実践が田村さんほどできてはいない。

営業はお客さまとのコンタクトが非常に大切という黄金律はここでも何度も出てきた。

小森先生の「こころの窓を開く」営業である。

理念重視、そしてリーダーシップに関することもまったく同感である。

高知、そして四国で学んだということで、楽しく読ましていただいた。

高知が左遷で飛ばされたという冒頭の下りはちょっと面白くなかったが

若い時にはそのように感じるだろうな。

三菱さんがキリン専門ということは会社時代に知っていたが

この本で、キリンができたときに三菱が出資していたということで謎が解けた。

・ジャパン・ブルワリー・カンパニーは三菱社社長の岩崎弥之助などの資本を得て、

製造技術に熟練したドイツ人技師を招へいし、本格的ドイツ風ビールの醸造を志しました。

1988年に「キリンビール」を発売します。そして、この動物が世の中に現れると

幸せが訪れる前兆という伝説の東洋の聖獣「麒麟」がラベルに配されました。

その後、1907年に岩崎家によってジャパン・ブルワリー・カンパニーを引き継いだ

麒麟麦酒株式会社が設立され…。

このとき、出資者である土佐の岩崎家などは、三菱創業と同様、理念を大切にする方針を

掲げています。それは安易な安売りに走らず、「品質本位」、「お客様本位」を追及し、

最高のビールをつくるという理念です。

⇒私自身はキリンは嫌いではないが、キリンビール特にラガーは嫌いである。

一番搾りはいいが、あの苦いビールは好きになれない。

その苦いラガービールブランドをかたくなに守り売り続けた田村さんであった。

ラガーでなければビールじゃないという人がかなりいるということだ。

私は30代に東京勤務になったとき初めて飲んだアサヒスーパードライに驚いた。

これは旨いと。

あと家庭教師に行っていたお宅のお嬢さん(弟の家庭教師だった)がサントリーに

就職したのでサントリーの初めて出したモルツビールも好んで飲んだ。

最近ではプレミアムモルツがおいしいと思っている。

ということでキリンは飲まない派です。

この4月には西条のアサヒビール工場も見学して、素晴らしいと感激しており

残念ながらこの本を読んだからといってキリン派にはなりません。」

ゴメンなさい。

ただ発泡酒では淡麗生グリーンラベルは家内が好きであり、私もそれに慣らされて

最近は自宅でよく飲んでいる。

ラガーだけは絶対イヤだ。

アサヒにトップシェアを奪われて、苦戦する高知支店での奮闘記で、自慢話にもなりかねないが

ぶれないところが田村さんの真骨頂。

高知支店で実績を挙げ、ついで高松で四国全体、そして中部地区へと営業のトップを勤め上げ

売上を上げていくさまは痛快でもある。

大阪支店以降の営業、マーケティング、商品企画に携わった27年の年月は、

闘う相手はライバルメーカーではなく、社内の風土だったように思います。

(キリンの営業組織風土は、売れすぎて困った時代ですから、役所以上の役所とまで言われ、

官僚主義、形式主義、実行より手続き、現場より会議、本質把握より細かな分析を大事にするといったものでした)

⇒ 電力会社もよく似たものだ。

東電は役所以上の役所とよく言われていたし、私自身もまったくそのように感じていた。

しかし、わたしのなかでは一貫して、

「起点となる現場強化が決定的に大事なのであるということ、

そこで働く人、ひとりひとりの主体性が重要であるという思いは変わりませんでした。

他に頼らず自ら進んで行動し、自分の頭で考え、工夫や努力で突破するスタイルを重視することも、

2011年に会社を辞するまで変わりませんでした」

基本は

「何のために働くのか」

「自分の会社の存在意義は何なのか」という理念を自分で考え抜き、

そこに基づいた行動スタイルを取ることなのである。

⇒ この本質は私も会得できたのだが、その実践戦略が田村さんは優れていた。

1 高知支店時代

「高知が、いちばん」

高知の人は自慢のうんちくを語りながら飲むのが好き。

何しろ「いちばん」が大好き。

この県民性を知って ラガービールのひとりあたりの消費量が全国1位 の広告作戦が大成功。

・考えると、この「ラガー消費量全国1位」というのは、本来お客さまにとって何のメリットもないことです。

しかし、この「高知が、いちばん。」というコピーは、高知の人々の琴線に触れることができました。

なにせ、離婚率が全国1位から2位になっても悔しがる県民性です。

高知の人は「いちばん」が大好き。

⇒これは知らなかった。唖然。

ラガーの味が変わったとき高知の人は「こんなたっすいビールは飲めんぜよ」が圧倒的に多かった。

☆内勤の女性2名も会議に参加させる。

「会議に出ないで会社の状況をわからずに電話に出られるのか?」といって参加させた。

⇒ なかなかできそうでできないもとだ。

これで全員参加の仕組みができている。

見事だ。

東海地区に移ったときには内勤女性を営業部門へも回している。

田村流女性活用術だ。

◎理念から生まれるビジョン

キリンは残すべき会社だし、愛されてきた美味しいキリンビールをひとりでも多くの高知の人に飲んで喜んでもらいたい。

この理念を実現するには市場ではどんな状態が必要なのか。

それは、どこへ行ってもキリンが置いてあり、

欲しいときに手にとっていただけるという状態です。

なぜならそのような状態にあるビールの銘柄が一番売れているビールだ。

それなら自分も飲もうと思っていただけるからです。

このあるべき状態、これが「ビジョン」です。

高知支店ではいつしか「数値目標」というものがなくなっていました。

ビジョンを実現するには、それぞれの持ち場でそれぞれが何をどうすればいいか、

それを考え実行することがすべてとなったのです。

⇒これがメンバーのリーダーシップなのです。!!

花王さんから教えてもらいました。

まさに全員がリーダシップを発揮するのです。

◎どうやってそのビジョンに到達するかは、

自らの決意と覚悟、どれだけ自分で考えて工夫することができるかにかかっているのです。

そしてそれができれば、数字もついてくる。

また自分自身の力が伸びていく喜びも味わえるのです。

2 四国での戦い

高知のときとったやり方をそのままあてはめることは間違っているが、

「ビジョン実現のために、自分の得意先でどう実現したらいいかということを自分の頭で考えて、

主体的に行動する」という行動スタイルは変わらないはずだ。

そこで、理念、ビジョン、行動スタイルの3つは高知のものをそのまま使用し、

戦略・戦術は現場で考え、現場で責任を持って実行してもらうことにしました。

3 東海地区での戦い

☆会議の廃止 会議をやめて現場へ出よ

⇒これは思い切った指示だ。なかなかできないことだと感心した。

私の考えでは、仕事とは、すなわち理念に裏打ちされたビジョンを達成するものです。

「上から命令された施策や企画を忠実にこなすこと」のみが仕事だとする考え方は間違っています。

疑問も持たず、ただこなすだけの仕事は面白くない。

自分のやり方で創意工夫をすれば、その経験が自分の営業力として蓄積される。

また細部にわたる上からの強制は、とかく営業マンに必要な「お客様の視点」が見えなくなってしまうものなのです。

4 東京本社

会社の風土はなかなか変わることはできず、目標が単なる努力目標として捉えられ、

企業理念と切り離されていることは変わらなかったのです。

私が社内で企業理念と言っていたら、

「理念で飯が食えるのか」と陰口を言われていますよ、と教えてくれる人がいました。

わからないことはありません。

ですが、正しくは「形骸化した理念で飯が食えるか」ですし、

付け加えると、

「理念なしでは美味しい飯は食えないし、そのうち飯そのものが食えなくなるかも知れない」です。

☆ 営業本部員の自宅へ手書きの手紙を送った

・リーダーの強化

あるべきリーダー像を示す。

1 正しい決定を下せる

2 現場を熟知している

3 覚悟と責任感を持っている

● プロセスによるマネジメントから、理念とビジョンによるマネジメントへ

プロセスによるマネジメントというのは、本社が決めた目標を達成するために管理すべきプロセスがたくさんあり、」

それをひとつづつクリアしていくと最終売上目標を達成するという仮説に基づいて行われていました。

しかし、プロセスごとの正しい目標設定は難しい上に、プロセスを管理する人間や膨大な数の報告も必要となり、

何のためにそれだけの労力を払っているのかがわからなくなります。

そのエネルギーを基本活動に振り向けて、基礎体力をつけようとしたのです。

そしてその後は方針は変えない、ということに決めました。

毎年毎年、膨大な時間をかけて翌年度のプランを作っていましたが、基本的にはもう変えないぞ、と。

新しいことにチャレンジするというよりも、これまで蓄積した力をベースにして徹底度を飛躍的に高めて

ブレイクスルーするんだ、という考え方です。

プランのページ数もこれまでの半分にしました。

そして、あとは現場の個の力、現場組織の実行力を高めていく。

指示待ち型から主体性型にして、働く人の主体的な意思が常に戦略に反映する組織にしたいという考え方を明確にしたのです。

○2009年シェア争い

この年はアサヒを逆転した年になった。

その追い込みにかける様子を赤裸々に書いている。

結果を出せ、結果を出せとハッパをかけまくっている章であった。

「地道に愚直に徹底的に」を合言葉に。

◎ まとめ:勝つための「心の置き場」

●理念

自分は何のために仕事をするのか、

この会社は何で成り立ってきたのか。

根っこや源流は何なのか。

そこを考えつくして行き着くいわばアイデンティティ。

困ったときの道標にもなります。

ただし、理念を現実にどう生かすかは極めて困難。

一方で、理念がないと前進しない。

理念は現場で発見するきっかけを得ることが多いと思います。

また、リーダーには理念を形骸化させないという役割もあります。

●量は質に変化する

基本活動を愚直に地道にやっていると、いわばそれが質を生み出してくるのです。

例えば、飲食店において、豊富な訪問がお客さんの信頼に結びつき、市場への理解が深まることから、

結果的に我々の活動全般が効率化されるからです。

平凡を極めると非凡に変わる、とも言えます。

⇒ これは鍵山先生の言葉にもありますね。

あとがき

日本企業の競争力低下の原因は

外部環境要因に限れば「デフレが長期にわたったこと」

と

「近視眼的に陥りやすい四半期決算制度導入をはじめとする近年の会社統治改革の過剰なコンプライアンス強化」

の2点。

⇒ 四半期決算はそんなに悪いとは思わないが、田村氏が嘆いているように、その本質は

「多くの会社で企画管理部門が強くなる一方で、営業や製造の現場の力が弱くなっているように感じます。

会社の内部に官僚主義が蔓延してきたことと関係があるように思います。」

であろう。

講談社HP紹介ページ