加藤 一二三 SB新書

中学生プロ棋士 藤井聡太4段の公式戦29連勝新記録達成の翌日に瓦町FLAG図書館で

新書コーナーで展示されているのを見つけて、羽生名人の「決断力」と一緒に借りてきて

さっそく読んだ。

加藤さんの方から読んだ。

将棋の歴史についても知るところとなる。

江戸時代に名人ができ、戦後CHQに失くされそうになったのを升田さんが乗りこんで行って

説得して阻止したというのは豪快である。

加藤さんもまず抜かれないと思っている記録 (2016年3月刊行)

(これらがすべて藤井聡太さんに破られることになりそうである)

私が自分でも誇りに思っている棋士としての記録はいろいろありますが、

14歳7か月でプロ入り(四段昇段)と

18歳でA級(八段昇段)というのは、余程のことがない限り破られない最年少記録だと思います。

羽生さんの最年少記録を更新したのが、1990年に中原さんから棋聖を奪った屋敷伸之さん(九段)です。

18歳でのタイトル獲得は現在の最年少記録となっています。

このタイトル獲得の半年前、屋敷さんは17歳で中原棋聖に挑戦しています。

そのときは惜しくもタイトル獲得にはなりませんでしたが、私の18歳でのタイトル挑戦を更新しました。

私のタイトル挑戦最年少記録は、まず破られない記録だと思っていたのですが、それを破った屋敷さんの

17歳でのタイトル挑戦は、今後まず破られないでしょう。

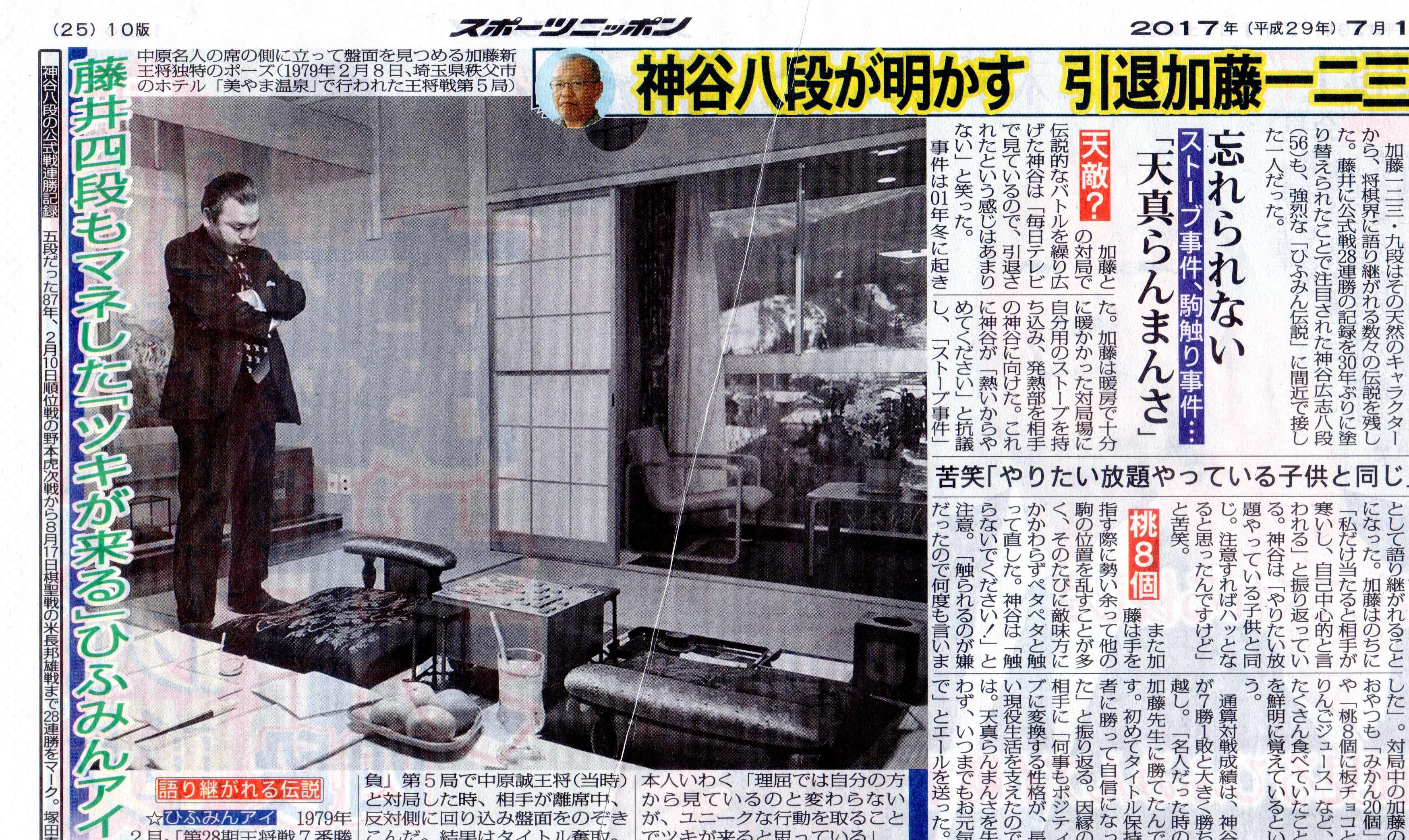

神谷さんはタイトル戦への登場や一般棋戦優勝がなく、順位戦はB級1組が最高。

実績的には「中堅上位」の棋士ですが、実はものすごい記録を持っています。

それが公式戦28連勝です。

1局の勝率が7割あったとしても28連勝する確率は、わずか0.005%。

28局もの間、一度も負けないというのは、実はすごいことなのです。

羽生さんですら連勝記録は22(歴代3位タイ)。

神谷さんの連勝記録が更新される可能性は相当に低いと思います。

このような記録はうらやましい限りです。

→ これが新人棋士に破られるととはほんと衝撃であった。

・中学生棋士

2000年、私、谷川浩司さん、羽生義治さんに続く4人目の中学生棋士が誕生しました。

その棋士とは2016年2月現在、タイトル通算獲得数歴代6位、永世竜王の資格を保持する

渡辺明さんです。

(藤井聡太さんは5人目の中学生棋士、まず将来先輩4人以上になる逸材であろう)

☆加藤さんの名前の一二三の由来についてはなかなか由緒あるものであった。

私の名前の由来は、生まれた月日「1月1日」の「一」、

誕生年が皇紀2600年の「二」。

そして「三」男だからです。

「皇紀」とは、初代天皇である神武天皇が即位したとされる西暦紀元前660年を元年と数える紀念法です。

これは1872年(明治5年)に定められたもので、私が生まれた西暦1940年は皇紀2600年である、

盛大に祝われました。

日本海軍の有名な戦闘機「ゼロ戦」こと「零式艦上戦闘機」も、その数字の由来は皇紀2600年に採用されたから

末尾の数字をとっています。

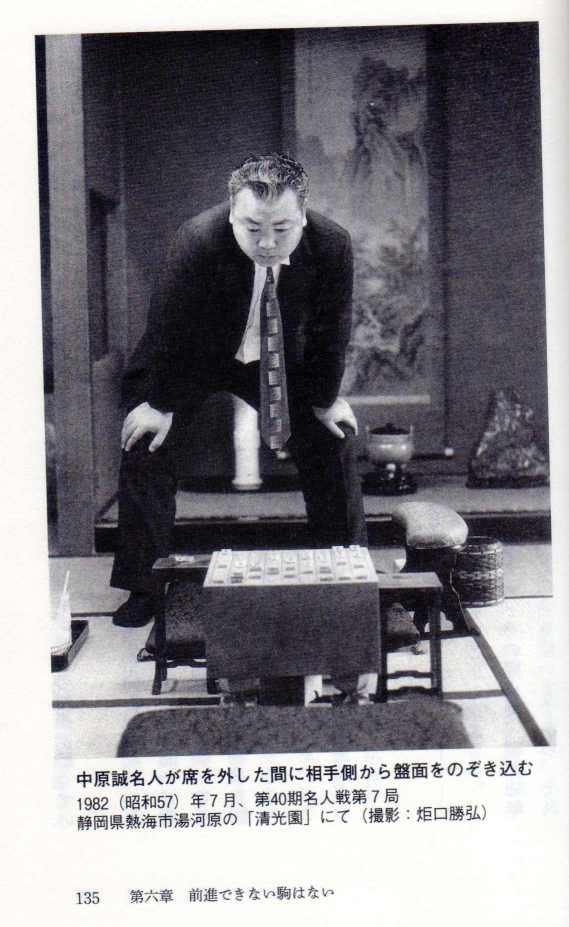

☆「ひふみんアイ」

中原名人との1979年の王将戦の対局で、中原名人が席を外した機会に、私は中原名人の側に回って、

対局相手の視点で盤面を覗いてみました。

(これで名手が浮かび4勝1敗でタイトルを奪取)

●将棋ソフト

30年くらい前は全く弱かった将棋ソフトですが、そのときに大山さんが

「コンピュータに将棋なんかやらせちゃだめだよ。人間が勝てなくなるんだから」

と指摘していたのは、実に慧眼だったと改めて感心する次第です。

◎勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし

これは野村さんの創作ではなく、江戸時代の大名で剣術家として知られる松浦静山の言葉と言われています。

→てっきりノムさんの言葉かと思ってました。

・糸谷哲郎棋士

大阪大学大学院で哲学を研究する学究肌の棋士。

2014年の竜王戦で森内さんを破って竜王を獲得。

→実はこの人のお父さんは中国電力で東京支社時代に知り合ったので嬉しいですね。

早指しが得意で、「時間攻め」を公言する珍しい棋士。

時間攻めとは、ある対局で一方の棋士が不利な戦況ながら持ち時間はたくさん持っている、有利な戦況の棋士は持ち時間が

少ないという状況のとき、戦況が不利な棋士がわざと時間を使わずどんどん指し攻めることです。

有利な棋士は、持ち時間が少ないので早指しを受けざるを得ません。

不利な棋士も深く考えずに指しますから、悪手とまではいかないまでも、明らかに形勢を損ねる「疑問手」を指す確率は

同等といってよいのですが、有利な棋士が焦らされる気分になって転んでしまう。

時間攻めとは、そういう戦術です。

事実、糸谷さんは「最終的に相手をミスに追い込むのが対人ゲーム」と語っています。

時間攻めこそしませんでしたが、これは大山さんの勝負哲学に通じるものがあります。

☆加藤さんは洗礼を受けた

1969年1月。私はローマ時代末期の最大の神学者にて思想家のアウグスチヌス(354〜430年)が著した

「信心生活」を読みました。前年のクリスマスに妻が洗礼を受けた際、神父さんからもらった本です。

翌1970年のクリスマス、私も洗礼を受けましたが、その大きなきっかけとなりました。」

私の洗礼名は「パウロ」です。

(そして1971年バチカン訪問し、その翌年から始まるA級戦で優勝し、1973年中原名人を下して名人タイトル獲得)

このA級戦を戦っている最中、私は初めて「ゆるしの秘跡」にあずかりました。

ゆるしの秘跡とは、かつて「告解」と呼ばれ、自身の内なる心にある悔恨や悩みを認め、公に言葉で表すことによって、

神の許しを得ることです。

心を軽くした私は数日後、有吉道夫さん(九段)をA級順位戦で下します。

名人挑戦に向けての大きな1勝となったのです。

その後1984年にエルサレムを訪れる機会がありました。

その帰国後の王位戦でもタイトル獲得となりました。

つくづく私の将棋には神の助けが宿っているものだと思います。

このように、私は神に祈り、妻の協力を得て、天職と思われる将棋に精進してきました。