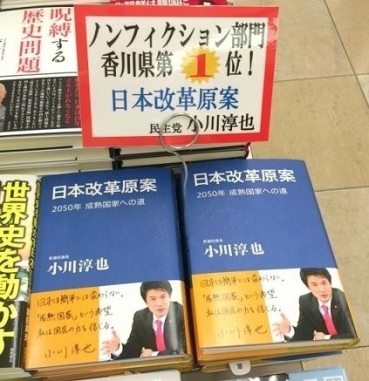

「日本改革原案 2050年 成熟国家への道」

小川 淳也 光文社

同級生のSクンが後輩の著書を購入し、月例の同窓会に顔を出した小川さんから

サインをもらった後でポンと貸してくれた。

それで読むことができたのだが、なかなかよくできていると思った。

一人ではなく何人ものメンバーと議論して書き上げたのでバランスがいいなと感じた。

IT、医療・薬剤、エンターテイメント、金融、不動産、メーカー、メディア、NPO関係者、起業家、

コンサルタント、弁護士、官庁、学生など幅広い分野の第一線で活躍する30代のメンバーが中心です。

と謝辞に書いてあった。

若手の渾身の作である。

小川さんのキャリアでいい経験になっただろうと思ったのが

自治省官僚時代に、スコットランドと沖縄を経験していることであった。

スコットランドはこの本を読んだ頃、ちょうど独立にむけての住民投票が行われていた時だった。

そのスコットランドの自治を体感していることは非常に大きな経験であろうと思われた。

データ集を図表で数多く掲載してくれているのでわかりやすかった。

その中でもドイツの人口の少なさには衝撃を受けた。

P225の図6−1 各国のエネルギー事情 であった。

ところがこれが間違っていたのである。

小川さんには早速メールで連絡した。

高高47会の志賀松です。

Sさんからお借りして著書を読ませていただきましたが、7割賛同、3割反論といった感じでした。

こういう議論をしっかり国会でやって欲しいですね。

しっかりしたブレーンと議論を重ねられていることを感じました。

さて著書のデータでビックリしたことがありました。

225ページの図6−1 各国のエネルギー事情です。

この表でドイツの人口をみたときに衝撃をうけました。

なんと31.8百万人。

日本の1/4ではないか。

それなのにGDPは7割程度もある。

まったく国力が違うではないか!!

日本は人口が多すぎるのではないかと感じた次第でした。

この本の収穫はこれが一番と喜んで、

知人にドイツの人口のテストすると間違う人ばかり。

この2か月間続けていました。

でも昨日、香川日経懇話会で会った方と話すと3000万人はおかしいですよ。

と言われて調べてみたら8000万人でした。

まったく疑いもせずちゃんと調べなかった私が悪かったのですが、

この本のデータは直しておいた方がいいと思ってご連絡しました。

⇒2015年1月に小川淳也氏がわざわざ会社まで新年挨拶で立ち寄ってくれ、15分ほど話をした。

その際にこのミスの話を伺ったが、

原稿は間違っていなかったが、印刷屋のリタイプで8が3になってしまい、較正で見逃してしまったらしい。

8と3の間違いだった。

それでは順を追って、付箋をつけたページについて引用してゆく。

新たな国家ビジョンで戦う

1 閉塞感の正体 P18

1971年生まれの私が社会に出たのは94年。既にバブル崩壊から数年が経ち、

就職は氷河期と言われた。

その後一度も本格的な好景気を経験したことがない。

⇒ なるほどそうなんだ。と経験したことのある世代は申し訳なく思う。

P42 図3−1を見てほしい。日本の政府債務が対GDP比何割を占めるかを歴史的に

見たものだ。現在は1000兆円と言われる政府債務は、すでにGDPの2倍に達しているが、

過去に一度、同じ経験を日本はしている。

⇒ 太平洋戦争に突入だ。この図は非常に危機感を持ってながめた。

債務は減らさねばならないと強くアピールしている図である。

P66 年金問題の意見はその通りと思った。

持続可能性を脅かす最大の要因は、社会の変化に対応しきれていない制度の硬直性にある。

この制度は、若者がこの先も永遠に増え続ける限り安泰で、若者の低い負担ちお高齢者の高い福祉という

両者の極めて幸せな関係を結ぶことができるはずだった。

(東京オリンピックの頃の高齢化率は5%)

しかし、実際はどうだ、親がいて、子が増えて、ひ孫が増えて……その先次世代が、必ず

上世代よりも多いという前提、どこかで見たような構図である。

そう、「ねずみ講」だ。

⇒なずみ講と言われたときハッツ!とした。その通りだと。

このための対策としての提案 P81

一に、世代間不要の構造を脱却し、能力別に社会保障の給付を受け、負担も全世代で薄く広く分かち合うべきこと

二に、すべての国民が権利者となるために、負担を全員で公平に分かち合うべきこと

このための具体策として、相続税、退職金への課税強化と消費税率アップ(25%)である

こういう負担はやはりすべきであると思われた。

P140 「生存」と「生殖」はトレードオフ

オモシロイ記述があった。

交尾をさせないハエは、交尾を行うハエより寿命が長い。

去勢された中国の官僚は、一般男性に比べて長生きしたという。

つまり生殖は命を削ることと引き換えと言うのだ。

…

個体の生命が脅かされれば生殖に励み、個体の生存が確保されれば生殖を控える。

極めて理にかなっている。現在の少子化や晩婚化、あるいは草食系男子などと言われる

社会現象も、もしかしたら根底にこの変化が横たわっているのかもしれない。

⇒私は文明の成熟化がこのような傾向をもたらすと考えている。

小川さんが指摘の傾向に加えて、LGBT(レズ、ゲイ、バイセクシャル、トタンスジェンダー)

の増加も挙げられる。

成熟時代は人口の高齢化と符合する。

P150 貿易立国と言われて久しい日本だが、GDPに占める輸出依存度はわずかに13%程度である。

韓国の50%、ドイツの40%に比べてもはるかに低い。

日本には国内に1億人を超える人口が存在したため、これまでは内需で事が足りたのだ。

製品開発も物流も人の往来も、国内に目を向けていれば済んだ幸せな時代が続いたのである。

しかし今世紀中に人口が半減することが予想されるなか、こうした緩慢な発想を脱却し、

国際社会との結節点を十分に意識して、近未来を考えねばならない。

P187 細胞のオートファジー ⇒知らない言葉を覚えた

最近言われている細胞の「自食作用(オートファジー)」。

これによれば、人体で新しい細胞を創る際、原料の8割は体内の古い細胞を壊して、

そこから調達されるという。食事を通じて外から摂取するたんぱく質は、わずかに2割だそうだ。

体内の古い細胞を再利活用できなければ、人体の新陳代謝と健康維持には支障が出る。

…

流動化を実現するための安定化には、北欧の「積極労働市場政策」が注目に値する。

安心の失業給付、新たな職業訓練、そして新産業への移転支援、政府と労働組合がこれらをセットで

提供するのだ。北欧ではかつて造船業に従事した人が、自動車産業で働き、やがては介護の現場で働く、

といった事態が当たり前にみられるという。

P189 社会保障一元化と企業負担軽減

現行の医療・年金制度は、異動や転職に伴い、その入会や退会の手続きを求められる。

また、各制度間で保険料率や給付の格差が生じ、不公平感や不信感にもつながっている。

これらを統合し、給付と負担の基準を統一する。財源も将来的には個々の保険料でなく、

全世代負担の消費税を中心に、税方式に以降する。職業や年齢に関係なくすべての人々参画し、

資産や収入の状況に応じて等しく給付を受ける。

こうした新時代の社会保障制度が、雇用市場の移動障壁を取り払う。

P191 「カネ偏在」を正す金融市場改革

今後、銀行預金中心から、株式や債券市場など直接金融へのシフトを促すことが必要であるし、

担保至上主義の融資慣行を改める必要がある。

新規事業などリスクはあっても将来性が見込まれる分野に資金を向かわせるため、金融所得課税や、

損益通算、繰越計算など税制上の措置、保証人や担保制度の見直しなどを進めていかねばならない。

現在の日本では、株や債券など直接金融に回される資金が全体の1割に対し、アメリカでは6割だ。

逆に銀行預金等、間接金融に向かう資金がアメリカでは1割に対し、日本では6割に上っている。

これではお金の向かう先が限られるし、近年は特に国債のウェイトが増大していることが懸念材料だ。

政府債務が増大することと、国民の保有国債が増大することは表裏一体の関係にある。

国債の購入、つまり国への貸付が、その利回りを上回る経済成長をもたらす時代であれば良いが、

実際には公共事業の投資効果は低下しているし、現在政府支出の向かう先は、大半が社会保障給付

である。政府にいくら金を貸しこんでも、社会の成長基盤を強化することにつながらない。

P206 図5−16、図5−17 格差が広がっている。

(これはまさにフランス人経済学者トマ・ピケティが執筆した書籍『21世紀の資本論』で

指摘していることである)

P215 コミュニティ再興

成長がすべての矛盾を解消し、カネがすべてを補い、瞬時の匿名性の高い清算が重視された時代から、

成長のみに頼らず、実名性の高い人間関係を大事にし、長期の貸し借りと信頼関係を大切にする社会へ。

⇒成熟期から衰退期に入るのだから当然だろう

「現物」、「実名」、「長期」を軸とした、人間同士の信頼相互扶助が、

成長とカネの縮小を補完する時代である。

⇒KTCチームはコミュニケーション報酬という言葉にたどりついたがまさにそのとおり

● 最後にエネルギーは太陽光、核融合と言っていたが、残念ながらここについては勉強不足が否めなかった。

以 上