リーダーのための「レジリエンス」入門

久世 浩司 PHPビジネス新書

https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-82167-2

レジリエンスは私の中で5年くらい前からキーワードとなっていた。

おもに原子力安全での新しい考え方として北村正晴先生が提唱されてこられて

その意見に賛同するものであった。

そして経営に参加するようになって、レジリエンスとは安全というより

企業経営そのものに直結すると確信していた。

その思いを見事に記述している本に遭って感激した。

それがこの本である。

図書館予約でのキーワードとして打ち込んで調べたらヒットしたのがコレ。

発行が2015年1月であるから新しい書籍である。

すらすらと読めた。

というのもここに書いてあるほとんどのことを、これまでの人生のなかで会得してきたことで

なんとなく理解してきていたように思える。

一貫して感じるのは、

レジリエンスとはやはり挫折、苦難を乗り越えて初めて会得できるものであるということ。

そして気持ちというかものの捉え方の問題である。

では章を追って書いていこう。

はじめに

● 後方支援で逆境には矢面に立つのがレジリエンスリーダー

打たれ強い「レジリエンス・リーダー」は、

集団全体が見える後方に立ち、個々人の強みや専門性を見極めながら、背後から指揮するタイプのリーダーシップです。

そして失敗や困難などの逆境に直面したときには、「しんがり」として仲間を守る矢面に立つ。

その時は後方がフロントとなるからです。

結果、集団の力を最大活用できるので、逆境を乗り越えられるのです。

これはとても日本的なリーダーのありかただと私は思います。

実際、今回取材したときに見出された「不屈の精神」「利他性」などの強みは、

そのどれもが日本人が古来から持つ強みでした。

外国人であればこれらを「サムライ・スピリット」と称するでしょう。

序章 レジリエンス(resiliense)とは何か

◎ 逆境や困難、強いストレスに直面したときに、適応する精神力と心理的プロセス(全米心理学会)

クローズアップ現代 「折れない心の育て方~『レジリエンス(逆境力)』を知っていますか?~」 2014年春 で広く知られるようになった。

⇒これは知らなかった NHKオンデマンドで見てみることにしよう

早速見ました

この番組では、どちらかというと経営者、リーダーが対象ではなく、学生や社員の心が折れないようにという

ための内容が主であったので、この本のようにリーダーとしての資質としてレジリエンスを持てというのとは

かなり隔たりがあった。

本の内容が断然良かったと思う。

久世さんはマンガでも表わしているのでその本も図書館で借りて読むこととした。

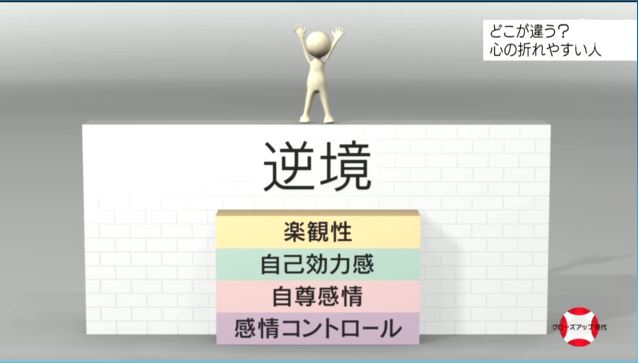

◎ ストレスに強いリーダー

レジリエンスの高い人の特徴

① 回復力

② 緩衝力 : 外圧に対して耐性がある弾力性のある精神

③ 適応力 : 予期せぬ変化に抵抗するのではなく、それを受け入れて合理的に対応する力

(②と似ているような気がするが…)

◎ 生まれつきの能力は不問 (久世氏が逢った方々から見つけた共通点)

① 自己認識力が高い

② どん底を経験していた

③ ピープルファースト

自分より他者を優先させる。

自己認識力が高く、仕事の能力も高い。

その上自分本位ではなく、いかに周りの人を動機づけして、奮い立たせるかを日夜考えている。

そしてどんな人に対しても、自分との関わりにおいてポジティブなインパクトを感じて欲しいと望んでいる。

◎レジリエンスリーダー 5つの強み

① 胆の据わった「楽観力」

② 持続可能な熱意

③ 聖人君子でない「利他性」

④ 根拠ある自信

⑤ 意志の力が支える「勇気」

第1章 胆の据わった「楽観力」

楽観性とは「将来に対してポジティブな期待を保持する力」と定義づけられる。

その一方で悲観性とは「将来がうまくいかないと悪い事態を予想する考え方」

楽観性の高い考え方は、レジリエンスのある人の特徴であることも事実。

「内発的動機」(モチベーション3.0)

この動機づけの源泉は、自分の内側にあります。

それを見つけるためには、自分の過去を振り返ることが役に立ちます。

自分史をひも解くことで、自分が何を本質的に大事にしてきたのか、

やる気に満ち溢れたときの条件は何だったかに気づくのです。

(私のコミュニケーションシートの考え方と一致している。

私は自分の価値観を知り、そのの変遷に気づくこととしている)

それはたとえば、周りの人たちを成長させること、

地域のために貢献すること、

世の中をよくするために小さな変化を起こすこと、

自分の知的好奇心を満たすことなどが考えられます。

☆安岡正篤の『人物学』

まず 「気力」

第二が 「志」

第三が 「見識」 見識と知識は違う。

見識とは、自分の目的や理想に鑑みて、決断し行動することができる実践的な資質

第四が 「胆識」 見識を持つ人が勇気を発揮すると胆識に進化する

第五 「器量」 ぶれない志があるからこそ、実践的な勇気を発揮することができます。

結果、毎日の仕事が目的意識や理想といった大きなもので結ばれるようになります。

社長であれば企業理念と自らの経営との間に一貫性が生まれ、

リーダーであれば信条と行動が合致するようになるのです。

このレベルに達すると「器量」が見に付くのです。

あの人は「器量」があるといいますが、本当の意味は、志と胆の据わった見識を持っていることなのです。

⇒ 器量が大きいというのは私は個人的見解として以下のように説明している。

トップとなれば二律背反的な物事を決めていかねばならない立場。

案件が大きければ大きいほど相反することが不思議にまとめられてしまうのである。

それだけの人間力が備わった人、それが器が大きい人だということである。

本人は矛盾するいくつかのものごとをすべて受け止めて解決するので大変なエネルギーがいるだろうが

それも苦しく感じさせずに解決してしまうのである。

あの人がこういうのなら納得だと思わされてしまう所以である。

そんな人物にみなさんなって下さいね。

と後輩に話をしていている。

第2章 持続可能な熱意

☆ グリット(Grit)とは何か

米・ペンシルベニア大学の心理学者であるアンジェラ・リー・ダックワーク博士は、

「成功の鍵はグリットにある」と500万回以上もビューされたTEDでの講演で伝えています。

グリットとは、私たち日本人には聞きなれない言葉ですが、

⇒私も初めて知りました

「やり抜く力」

「気概」

「気骨」

といった意味があります。

⇒私はこれまでこのような思いをしたことは何度もありました。

それは今思い出してもいい思い出になっています。

● パッションとロジックのバランスが大事

レジリエンスのほかにもうひとつ重要なのが

熱意と論理をバランスよく持っているのが、プロのアントレプレナーであると徳重社長は考えているのです。

(徳重さんはこの章のレジリエンスリーダー調査対象でした。紹介はWEB参照)

☆ ジョブ、キャリア、コーリング

「コーリング」という言葉も知らなかった。知ることができてとても嬉しい。

私たちは、自分の仕事に対してそれぞれの価値観を持っています。

その「仕事観」は大きく3つのタイプに分類できると、ニューヨーク大学の心理学者エイミー・ルゼスニュースキー博士は考えました。

それが標記の3つです。

ジョブ; お金と生活のための労働

キャリア; この仕事観は仕事は地位と名誉のためにすることと割り切っています。

仕事とは、お金やモノを得るだけでなく、昇進・昇給・名誉・権力を獲得し、自己実現する

手段だと考えています。

lこのタイプはとても有能でもあります。

もともとキャリアという言葉は「レーストラックでの荷車」の意味がありました。

レースを辞めることができずに、終わりのないゴールに向かって走り続けてしまうイメージです。

このタイプの人は、目標を達成するとすぐに満足してしまい、次の新たな目標を立てずにはいられません。

コーリング;「天から与えられた役目」という意味

⇒五十にして天命を知る ですな。

英語でもそんな言葉があったとは衝撃だ。

すべての人が、この世に生を受ける前に神から使命を与えられている というクリスチャンの思想に基づいているのですが、

現代心理学の世界では、「本人の仕事に意味を意義を感じている志向性」と定義sれています。

このタイプは、仕事と人生に前向きで、高い満足を感じていることがわかっています。

仕事は人生の中心で、とても大切なことと捉えています。

自分が好きなことを仕事にして、仕事をすることが好きでたまらないのです。

「コーリング」タイプを見極めるのは容易です。

自分の仕事のことを誇らしく話す特徴があるからです。

「ジョブ」および「キャリア」のタイプは、仕事の意欲を外的なもの、つまり会社から与えられるお金や上司からのほめ言葉、

昇進・昇給・賞賛なでの「外発的動機」に置いています。

一方の「コーリング」タイプは「内発的動機」を主としています。

収入や賞賛はもちろん嬉しいのですが、他者に依存した働き方をせずに、自分の内部で感じる「意義」を意欲の源泉としているのです。

● 子どもが「今の会社ではミッションを感じられないから辞める」と言ったら、

「そんなに簡単に自分の使命感などわかるものではない。まずは目の前にある仕事や人から任された職務を一所懸命やりなさい」

と言って叱ります。

⇒全くの同感。私も20歳、30歳で天命を知ることはできないと思っています。

新入社員には四の五の言わず一所懸命ヤレ!です。

◎ キャリアの節目において、親や他人の声ではなく、自分の内面から熱意の声に従ってアクションを行ったとき、

それまで見たこともないような新しい世界が開けることがあります。

それは世界が変わったのではなく、自分の見方が変化するからです。

その後に、幸せを実感しながら、目の前の仕事に没頭していたときに、

ふとしたきっかけで自分のミッションに気づくことがある。

それは自己啓発書を読みあさり、「天職を発見する」セミナーに参加して使命感を見つけるような行為とは

まったく異なります。

自分の内なる声に従い、自分の強みを発揮して勇気ある行動に移した人だけに得られる神様のごほうびでは

ないかと私は思います。

そのミッションに、自分の強みと経験を掛け合わせれば、自分がすべき仕事が見えてきます。

まるで欠けたパズルを埋め合わせるように、自分がやりがいを感じる仕事が明らかになるプロセスです。

⇒ このような体験を50代前半にしている。天命を知るというのを実感した。

第3章 聖人君子でない「利他性」

◎ペイ・フォワードは連鎖する

アメリカのスターバックスでこんな利他行為が行われていたとは驚きであった。

フロリダのドライブスルー店で、前のお客さんが次のお客さんの御代を出してあげていたところ

その親切を嬉しく思って次の客、次の客と連鎖してゆき、

ついには378人にもなったそうである。

親切の恩返しである。

これを英語で「Pay it forward」と言われる「恩送り」の行為。

日本では「情けは人のためならず」

恩送りとは、誰かから受けた恩を直接その人に返すのではなく、別の人に送ることを意味します。

その結果、恩が世の中をぐるぐる回って行き、社会の善の連鎖が起こることが期待されます。

このアイディアは「シックスセンス」「AI」などで名子役として有名なハーレイ・ジョエル・オスメントが出演した

「ペイ・フォワード」という映画のテーマにもなっています。

⇒ 私は会社や社会で上司や先輩から大変お世話になり恩をいだだいて大変ありがたく思っています。

その方々に直接返すのではなく、後輩の方々にお返しすることが重要と考えていましたが

このペイフォワードという言葉を知ってそのものズバリな言葉として響きました。

利他性は、日本では主に道徳や宗教の領域で語られる言葉です。

仏教においては、お釈迦様の地元で使われたパーリ語で「メッタ」と呼ばれた「慈愛の心」にあたり、

キリスト教においてはアガペーと呼ばれる「愛」が、この利他に近い意味を持っています。

利他の心とは「私たちが世のため人のために何かをしたいと感じるときに内面から生まれてくる善の気持ち」

であり、これは誰もが持っているポジティブな資質です。

心理学の世界では、この利他性に基づく行為が「向社会的行動」といわれ、宗教的な側面でなく、

組織開発とリーダーシップというビジネス的な側面で研究されています。

向社会的行動とは、簡単にいうと「親切で思いやりのある行動です。

自分よりも先に他人によかれと考える。

他人のために尽くすことをまず考える習慣を持った人の行動です。

向社会的行動を発揮するリーダーは仕事のパフォーマンスが高く、生産性も他の社員を上回り、

さらには忍耐強いことがわかっています。

つまりレジリエンスが高く、打たれ強いのです。

また向社会的行動には「波及効果」があることがわかっています。

⇒ ということで上記のスターバックスの事例に続いていっています。

ここでは順序をひっくり返して引用しました。

向社会的行動が連鎖する家庭、会社、社会を作っていきたいですね。

第4章 根拠ある自信

○ 成長著しいアジアの新興国などと違い、日本国内のような成熟市場では、新しいタイプのリーダーが必要です。

そのひとつが、自己効力感という「根拠」を持っているレジリエンス・リーダーなのです。

⇒2005年のアクションラーニングで成熟社会でのリーダーシップを調べ上げた。

その結論とも合致している。

○ NPSスコア

このスコアは知らなかった。

NPS(ネット・プロモータ・スコア)とはマーケティング用語で、顧客の継続利用意向を測るためのシンプルな指標です。

詳細はWEB解説を

これを採用やヘッドハンティングに活用しているとのこと。

○ 自己効力感という「根拠ある自信」を高める方法には4つある。

① 実体験

② お手本

③ 励まし

④ ムード

湯藤寿人さん(この章で取り上げた人物;親の仕事で小学校でアメリカの公立校に)じゃ、クラスの同級生の英語を「お手本」として

モデリングすることで、「自分にもできる!」と思える自己効力感を高める努力を積み重ねたのでした。

その結果は2年後にクラス演劇の主役を演じることができたのである。

第5章 意志の力が支える「勇気」

○ 勇気あるリーダーの行為

メンバーを信頼し、傾聴し、権限移譲することは、

「部下が失敗したらどうしよう」という恐れを伴います。

その感情を前向きな行動意志によって制御して、部下に思い切って任せることが信頼関係を構築し、

質の高いつながりを形成し、チームの意欲を高めることにつながります。

⇒ 監査役となって内部統制の重要性を認識するにあたっても、その根本はこのリーダーの権限移譲にあると

理解し、権限移譲を強く経営層に求めていた。

○ 理想を持つ人は強い

この章の人物岡田崇さん(PDS執行役員)の言葉

「上司と部下の関係でうまくいかないことももちろんあります。

人をマネジメントできないこともあります。

でも私たちの会社の根底には、それでも楽しみながら仕事をしようというカルチャーが流れています。

だから、どんな退屈な仕事でも楽しくできる自信はあります。

皿洗いでも床磨きでも、楽しんですることができるのです。

誰かが暗い顔で仕事をしていると、『楽しくやったら?』と指摘します。

『死ぬ気でやります』と言われたら、『死ななくていいから楽しくやりな』と返します。

強いウィル(意志)を持つこと、そして難しいことでも創意工夫して困難を楽しむような思考を持つこと、

それが逆境を乗り切るための秘訣だということでした。

そんなリーダーのいる会社であれば、働きたいと感じる人も多くて当然でしょう。

◎ リーダーの質は人格で決まる

リーダーが信条を語る3つのメリット

① 「信頼感」

信条の基礎となっているのは、自分自身の経験であることがほとんどです。

とりわけ人生の大きな転機や将来を左右されるような逆境体験により生まれた価値観や洞察は、

それがどれだけシンプルであっても個性的でゆるぎない独自の信条となります。

自己啓発書や格言集から借りた受け売りの信条とは一線を画します。

結果、過去の転機の体験を通して信条を語るリーダーに、部下やメンバーは信頼を感じます。

自己開示してくれたことに感謝し、

「この人ならついていける」と感じます。

② 「親密感」

リーダーの信条を知ると、その人の人柄や生い立ちを深く理解できるようになります。

信条はときおりストーリーとして語られることがありますが、

人生の物語や逆境のストーリーに触れると

「この人も私と同じ人間なんだ」と自然に感じられ、

それがリーダーとの心理的m距離を一気に縮め、親近感をもたらすのです。

⇒私のコミュニケーションシートはリーダーに限らず、メンバー各個人それぞれに開示してもらうことを

引き出すものです。

全く同じ効果があります。

リーダーだけでなく、メンバー各個人にもリーダーシップがあることを花王さんから学びました。

全員の話を引き出すこと(信条とストーリー)を私がファシリテータとして実施することができます。

その効果をこの本ではしっかり解説してくれました。

感謝です。

③「ブランドの形成」

リーダーは信条を語ることで、自分独自のパーソナル・ブランドを確立することができます。

『パーソナル・ブランディング 最強のビジネスツール「自分ブランド」を作り出す』(東洋経済新報社)の著者ピーター・モントヤ

によると、自分のブランドを示すことは「自分の存在が意味するものを相手に教えることだが、押し付けがましくない

自然な形で行われるために、相手はそれを自分の認識として受け止める」効果があります。

世界で一流のブランドにはどれもその中核となる信条があるように、リーダーとしてのブランドを形成する際にも信条を伝える

ことが中心となります。

本物のリーダーは、自分のブランドを確立し維持することに意欲的です。

*******************************************************************************************

<四国の井崎のページ>

2005年のアクションラーニングで私たちチームは信条を作った。

それ以降2012年6月に監査役となるまで、この信条を署名欄に覚悟をもって記していた。

それが縁で何人かとお話をすることができたのはいい思い出である。

リーダー信条 (2005.9.19) (2011.6.1改1)

◎ 心からの感謝の気持ちを忘れない。 (2011追加)

◎

自分の言葉で方向性を語り、議論を通して部下の納得と共感を得る。

◎ 先例にとらわれず積極果敢に挑戦する。

変えることを恐れず、変化のうねりを引き起こす。

◎ ものごとの本質を見極め、スピーディに決断し、実行する。

◎

上司や部下、関係者と的確な意志疎通をはかり、

信頼関係を構築して風通しのよい職場作りを目指す。

◎

挑戦し努力する部下を認め、ほめる。

◎ 厳しさと思いやりの両輪で部下の指導を行い、成長を促す。

この本のなかでは自分の挫折を開示して、自分の信条ができた所以を語ることが理解を得ることになると書かれていた。

なかなか苦しい逆境のときの話を公開するのは大変だが、そうすることで関係者の理解が深まることは納得できた。

レジリエンス力を高めるには過去逆境から回復できたときのことを思い起こしてみると書いてあった。

レジリエンス研修でもそういった人生曲線を書いてもらうようだ。

NHKの放送でもそれが効果をあげていることを解説していた。

今回、アクションラーニングからの(いやそれ以前からも)私のテーマであったこと

人間理解はその価値観を知ること、そしてお互いのことを理解し初めてコミュニケーションが成立し

組織も明るく強くなる、そして元気になる。

その力を引き出すことが自分の使命だと思っていたがそれを再確認できた。

いつか久世さんと話ができればいいなと思い始めた。

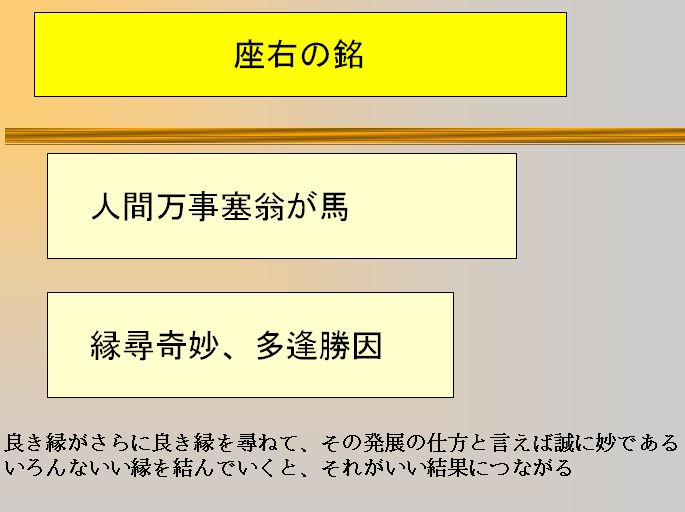

信条よりも私は「座右の銘」を大事にしている。

言葉が短いので入りやすい。

そのエピソードとともに思い入れを語りあうことを私のコミュニケーション講座ではやっている。

私の座右の銘はこの2つ

2009年9月12日宮島にて しゃもじに座右の銘を家内とそれぞれ書いてもらった。右は妻のもの。

************************************************************************************************

(おまけ)

レジリエンスリーダーになるための必読の15冊

⇒ 何度みても13冊しかなかったが…???

①「経営者の条件」 ドラッガー

②「幸之助論」 ジョン・P・コッター

③「一勝九敗」 柳井 正

④「前例がない、だからやる!」 樋口廣太郎

⑤「社長業の進め方」 牟田学

⑥「人物を修める 東洋思想十講」 安岡正篤

⑦「未来企業-レジリエンスの経営とリーダーシップ」 リンダ・グラットン

⑧「Give&Take 与える人こそ成功する時代」 アダム・グラント

⑨「内向的人間の時代」 スーザン・ケイン

⑩「仕事で一皮むける」 金井壽宏

⑪「リフレクティブ・マネージャー」 中原淳・金井壽宏

⑫「優れたリーダーはなぜ立ち止まるのか」 ケヴィン・キャッシュマン

⑬「関わり合う職場のマネジメント」 鈴木竜太

読んでいたのは⑦しかないが、これは読後記を書いていないなあ…。