手島 悠介 岩崎書店

「レネット」−金色の林檎 http://homepage2.nifty.com/shigamatsu/Book/Renet.html

を読んだ後、「チェルノブイリへのかけはし」の活動を調べているときにこの本にぶちあたった。

それで読んでみることにした。

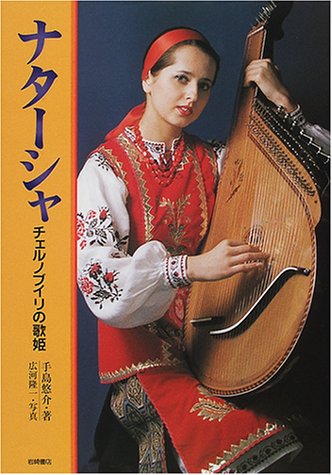

きれいな表紙だ。ナターシャ。チェルノブイリ事故の被爆者。

キエフの素敵な森の思い出、亡くなっていく友達、失った故郷

原子力発電所の事故の痛ましさを、おとなしく示しているだけに

余計に重く響く。

図書館で借りたが赤いシールが貼られているので「小・中学生向き」のようだ。

字も大きく、写真もふんだんでとてもわかりやすい。

大人が読んでも十分である。

はっとする言葉もちりばめられている。

筆者の主張の部分は独善的であまり感心しないが、

引用している言葉はとてもよい。

何よりナターシャの思いが純粋できれいだと感じた。

原子力の技術者として大きな責任を再認識させられた。

放射能を環境へ撒き散らす事故だけは絶対に起こしてはならないと。

印象に残ったところを完全引用しておく。

○ レガノフ博士(事故当時指揮した科学者でその後自殺)の友人の語った言葉

わが国が誇りにしていた科学技術は

ガガーリンの宇宙飛行とともに、終わったのだ。

わが国の科学技術は、トルストイや、ドフトエフスキー

そしてチェーホフたちの

偉大な文学や精神にやしなわれた人々によって

作り出されたものだった。

ガガーリンンの宇宙飛行までは

高い道徳の感覚が、いたるところで見られた。

他人に対する態度のなかに、人間に対する態度のなかに

自分の義務に対する態度のなかに

そして、科学技術に対する態度のなかに

美しい文学の精神が見られた。

科学技術は、わたしたちのうちなる道徳を表現するための

ひとつの手段に過ぎなかった。

それから長いあいだ、わたしたちは

道徳の果たす役割を、わたしたちの文化を

歴史を、無視してきたのではないか

○ ナターシャが日本公演のたびに立ち寄る広島のサダコ(の銅像)の声

ヒロシマとナガサキ、30万人の方がたの犠牲のうえに

新しい時代がはじまりました。

新しい時代 − このことばに踊らされるように

人間はゆたかさをもとめて、欲望をふくらませ

欲望は果てしない競争を生みました。

そしてチェルノブイリの大惨事が起きました。

どこかで立ち止まらなくてはなりません。

とめどもない欲望のままに

これほど、いきすぎた競争をする生きものが

人間のほかにいるでしょうか

⇒これはたぶんに筆者の思いがこめられている。

ナターシャの子供たちの命を救いたい一心でおこなっている演奏活動と

筆者の批判精神はどこかズレている感覚を受けた。

それは最後のほうにある彼女の言葉が語っている

こどもたちは、いまも入退院を繰り返しています。

あの子たちには経済的なことだけでなく、心の支えが必要です。

日本の皆様が、あの子たちのことを深く思って下さること

このことが、どれほどあの子たちを元気づけているでしょう。

世界には自分のことを心配してくれている人がいる

自分のことを見守り、愛してくれる人がいる……

こう思うことが、病気たちの子どもたちにとって

どれほどのはげまし、どれほどの生きる力になるでしょう。

私は終末論のようなことを

考えているゆとりはありません