―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき

クレイトン・クリステンセン (著), 玉田 俊平太, 伊豆原 弓 翔泳社

本書のテーマ

「積極的、革新的で顧客の意見に敏感な組織として評価された企業が、戦略的に極めて重要な

技術革新を無視したり、参入が遅れたのはなぜか?」

○バリューネットワークが違う

実績ある企業は、期待する利益のために(というよりもむしろ利益を出し続けなければならない宿命から)、

資源を持続的イノベーションに振り分け、バリューネットワークが違う極小さな新興市場の破壊的イノベーションには

振り分けない。

おの宿命が、実績ある企業が持続的イノベーションでは常にリーダーシップを取り続け、

破壊的イノベーションでは敗者となった理由である。

持続的イノベーションでは技術のS字カーブをうまくつなげて企業は性能アップを図っている。

この技術開発には多額の投資が必要であり、実績ある企業のものである。

http://jp.corogaru.jp/tag/イノベーション より

ステップ1 破壊的技術は、まず実績のある企業で開発される

ステップ2 マーケティング担当者が主要顧客の意見を求める

これが失敗のもと。バリューネットワークが違うのだから主流市場では見向きもされないのである。

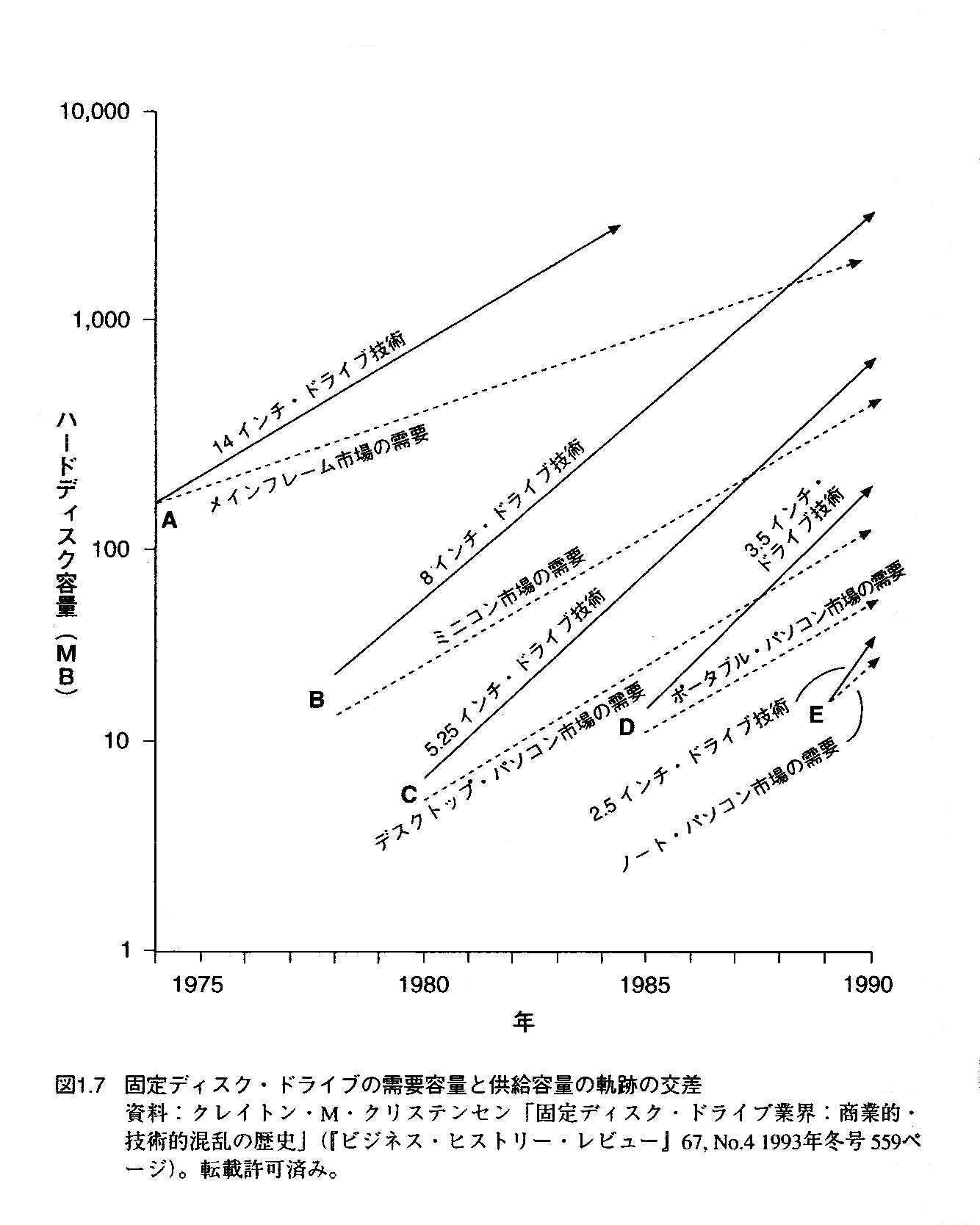

IBMがシーゲートの破壊的な3.5インチドライブに全く関心を示さなかったのもムリならぬこと。

IBMの技術者とマーケティング担当者は、40〜60MBのドライブを求めていた。

ステップ3 実績ある企業が持続的技術の開発速度を上げる

これがまた墓穴を掘ることになる。

実績ある企業は、革新的投資の焦点をはっきりと既存の顧客に合わすのである。

得てして、主流市場の平均的顧客の求めている性能をはるかに超えたものを作ってしまうことになる。

登るが降りられないことになる。

ステップ4 新会社が設立され、試行錯誤によって破壊的技術の市場が形成される

大手企業で不満を募らせていた連中が主体となることが多い。

ここでは、このような会社を自社の子会社として設立できれば成功する。

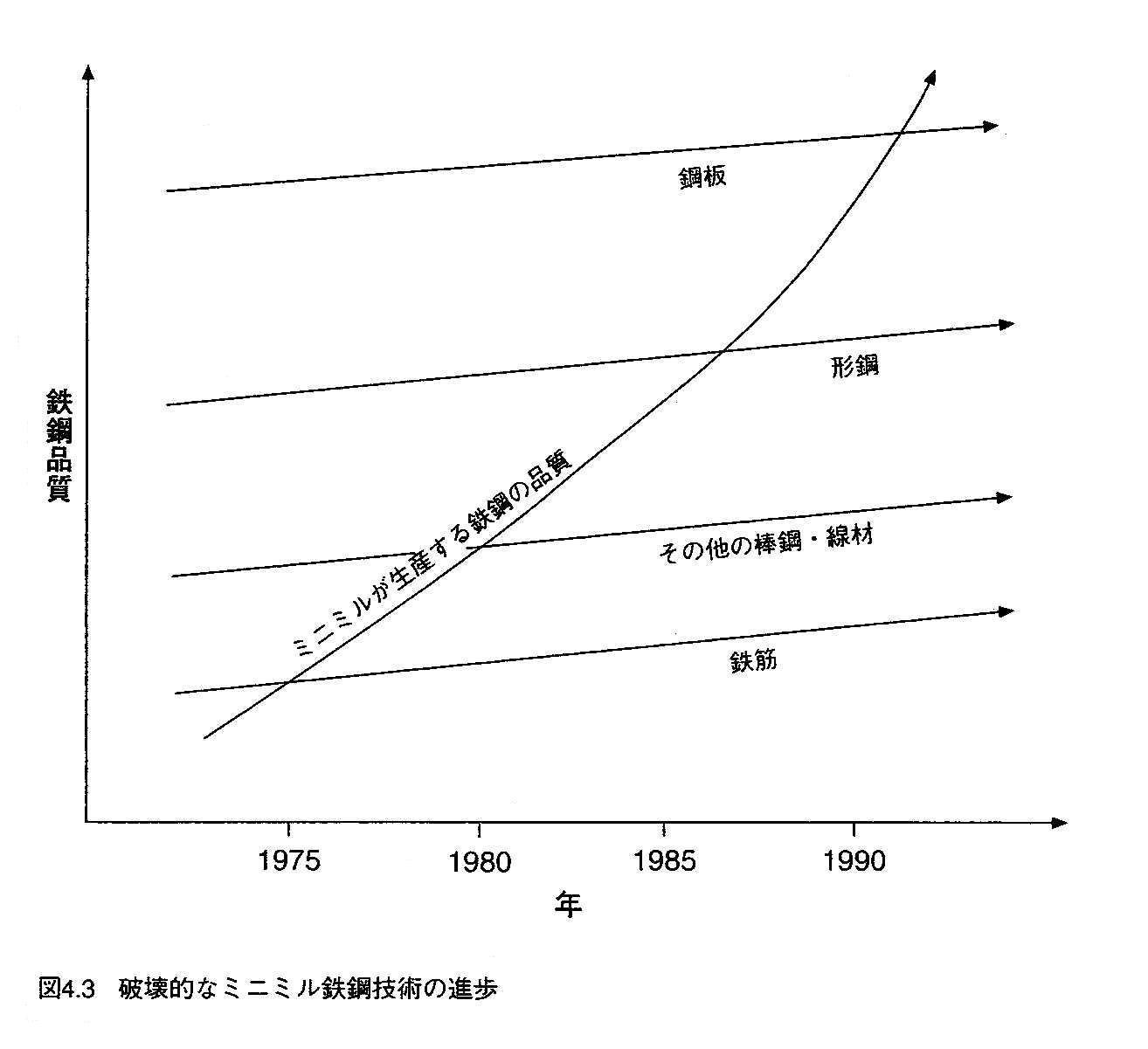

確立された技術の軌跡における進歩の水準、速度、方向などを破壊し、塗り替えるようなイノベーション

(たいていは、技術的にはほとんど新しさのない新しい製品アーキテクチャー)については、実績ある企業よりも

新規参入企業のほうに攻撃者の優位がある。その本質は、新しい用途市場、つまりバリューネットワークを攻撃し、

開発するための戦略を見極め、立案しやすいことにある。したがって実績ある企業が、いかに技術ではなく、

戦略とコスト構造を革新できるかである。

企業が大きくなって成功すればするほど、成長率を維持するこおは難しくなる。

そのからくりは簡単だが、4000万ドル企業fが、株価と組織の活力を維持するために20%の成長率を保つ

必要があるとしたら、1年目には800万ドル、2年目には960万ドルの増益が必要である。

4億ドル企業が20%の成長率を目標とするなら、1年目には8000万ドル、2年目には9600万ドルの

新規事業が必要である。40億ドル企業が20%の成長率を達成するには、8億ドル、9億6000万ドルの

拡大が必要である。

破壊技術は新しい市場の誕生を促すが、8億ドル規模の新市場などない。

しかし、新しい市場が小規模なうちに、多額の新規収入を求めている大企業にとってはほとんど魅力のないうちに

参入することが極めて重要である。

小規模な市場では、大企業の短期的な成長需要を満たすことはできないのである。

ステップ5 新規参入企業が上位市場へ移行する

性能向上の角度が大きく、上位市場へ進出してくる。

こうなると、小型で安い(単価は高いが)、便利、信頼性が高いという理由で、既存技術が駆逐されてしまう。

掘削機業界では、それまでの機械式が完全に油圧式ショベルにとって代わられてしまったのである。

ステップ6 実績ある企業が顧客基盤を守るために遅まきながら時流に乗る

☆ 「顧客の意見に耳を傾けよ」というスローガンがよくつかわれるが、このアドバイスはいつも正しいとは

限らないようだ。むしろ顧客は、メーカを持続的イノベーションに向かわせ、破壊的イノベーションのリーダーシップを

失わせ、素直に言えば誤った方向に導くことがある。

例では、小さなディスクドライブを挙げている。

持続的イノベーションと破壊的イノベーションでは経営マネジメントを変えなければいけない。

しかし、実績ある成功した大企業の経営者は持続的イノベーションの成功モデルから抜け出すことができず

失敗する。

既存の技術で優位に立つ企業は、今まで以上に既存の顧客の要望に沿える持続的な技術革新が見つかれば、

率先して新しい技術を開発し、採用してきた。(技術のS字曲線)

その結果、技術の方が顧客の平均的な要望を超えたところまで行ってしまい、下位技術へはもはや降りられない、

そこで勝負せず、上流側で商売する(利益率が高い)ことになってしまう。

その結果、性能ははるかに及ばないが簡単、便利、安い、小さい(したがって単位性能当たりの単価は高くなる)

「革新的イノベーション」の誕生を許すことになり、その革新的技術が成長とともに市場が拡大し、

上流側へ攻め込まれることを意外な驚きで眺めるだけになり、遂には駆逐されてしまう。

そのような事実がたくさんある。

(ハードディスクドライブの研究で証明している)

革新的技術の当初は、「従来の顧客には見向きもされない」。そこで新しい市場の創設が必要となるが

開発者自信もどんな利用法があるかもよくわからない。また市場規模も小さい。

そのような戦場に、どうして実績ある企業の経営者が入ろうとすることができるであろうか。

非常に難しい。

この場合、既存顧客から離れる意味でも、まったく独立した組織とし、トライ&エラーで、革新技術市場を

創設していくことが重要なポイントとなる。

うまみのある規模に達するまで待つ戦略では成功しない。

持続的イノベーションの場合はそのような戦略でもOKだが、革新技術は先駆者利益が大きくなるのである。

クラーク 組織が過去に蓄積してきた知識と全く異なる知識が必要となる場合、その企業はつまずく可能性が高い。

【社内電気自動車への考察・コメント】

視点が「主流」に置いて考えているので、

非常にハードルが高いという結論は致し方ないが、EVへの着想はよい。

先輩の部長(50年入社)是非読んでおいたほうがいいと最近薦められた本が

クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」でした。

これを昨日から読み始めたんですが、

なんと電気自動車が破壊的イノベーションの事例研究として取り上げられているのを発見してびっくりしました。

Sさんのペーパをもらったので、前文を読んだだけで、

先に9章「破壊的イノベーションのマネジメント」を読みました。

22ページなので通勤時間で読めました。

もし読んでいないならここだけでも読んでみてください。

ポイントだけ

○ EVは破壊的イノベーションとなる可能性がある

破壊的イノベーションは主流市場(上流側)ではなく、マイナーな部分から使用が始まり

やがて飛躍的な技術革新とともに(市場の要求スピードよりも技術革新の方が速い)、

ついには上流側へ進出して、既存のものを駆逐してしまう。

○ マーケティング

市場の需要を測るため、顧客の意見を聞くだけでなく、顧客の行動を注意して観察する。

Sさんもかかれてましたが、

ここでは1995年のことが書かれてました

現在のユーザーは

200〜240kmの最低走行距離

10秒以内に100kmまでの加速(高速道路への合流仕様)

○ 便利さを追求した設計

破壊的技術はいずれも、以前の製品よりも小さく、単純で便利だった。

小型ディスクドライブ (これは本書で詳細に分析している。盛衰が激しかった分野で破壊的イノベーションの研究には適していた)

油圧式バックボー

卓上コピー機

EVの設計基準

・単純で信頼性が高く、便利である

・最終的な市場や用途は誰もわからないため、特徴、機能、スタイルを短期間で低コストで変更できる製品プラットフォームを設計

最初のターゲットが10代の子供の送り迎え用車として、ティーンエージャーに魅力的に作っても、コンセプトが違っていたら

すぐにフィードバックしてやり直せるように、短期間に低コストで仕上げる

・低価格であること

☆ 使用コストは高くとも1台あたりの単価は主流市場よりも低くする

1MBあたりの価格では、小型ディスクドライブのほうが大型よりも高い。

掘削機の場合も掘削機1台の単価は、油圧式モデルが安かったが、1時間に移動できる土の容積あたりのコストは

ケーブル駆動モデルよりもはるかに高かった。

◎ 電気自動車は、1kmあたりの走行コストは高いとしても、1台の単価ではガソリン車の実勢価格を下回る必要がある。

クロネコヤマトの宅急便を思い出していました。荷物1kg当たりの単価は高いが、1個口あたりの単価は安い。

○ しかるに既存の自動車メーカは

現在の成熟している「主流市場へのEVの導入」戦略しか頭になく、バッテリー性能をボトルネックとしている

イノベーションのジレンマとは、

企業は成長を遂げると下位市場、主流市場、そしてさらにその上流市場でビジネスをするようなり、下位には降りてこれなくなってしまう。

顧客第一で考え、その要求以上のものを作りだしてしまい、そのスキに下位の部分を小型、便利、安い破壊技術が

進出し、それが上流、主流市場へ拡大していく。

それに大企業の経営者は対応できない。顧客至上主義を貫くと…。

対策としてはスピンアウトした組織に破壊技術をやれせることができればよい。

しかし破壊技術でないものに対しては従来戦略でよい。