�@�@��P��u���Y�ƂƂ̕ۑS�𗬉�v

�@�@�q��@�̐����ɂ��āi���{�q��j

�P�D�@���@���@�F�@�Q�O�O�Q�N�W���R�O���i���j�@�P�R�F�R�O�`�P�U�F�S�T

�Q�D�@�� ���@�F�@���{�q��i���j�H�c������

�R�D�@�e�[�} �F�@�u�q��@�̐����v�ɂ���

�P�R�F�R�O�`�P�T�F�O�O�@�@�q��@�̐����Ɋւ���Љ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�T�F�O�O�`�P�U�F�O�O�@�@�������w

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�U�F�O�O�`�P�U�F�S�T�@�@���^����

�i�T�v�j

���q�͊w��ً̈Ǝ�𗬂̑�P��łi�`�k�̐����H��̌��w�ɎQ���i�Q���ҁF�Q�O���j�����B

�q��@�̃����e�i���X�͌��q�͂��ڎw���Ă���ێ���������S�Ɏ��{���Ă��銴������B

�����̂�����Ƃ��Ă͊��S�Ɋč��^�B�������ڍs�������͂Ȃ��B

�������A�@�했�ɐ����_���Ԋu�͍��y��ʑ�b�̔F�}�^�[�ƂȂ��Ă��肨������Ƃ͕ύX�ł��Ȃ��B

�ڍד_�������͂S�`�T�N�ɂP��B

��ԊĎ��ۑS�Ɋ��S�Ɉڍs�i�X�T���j���Ă��邪�A����̓}�C�N���v���Z�b�T���ڂɂ��

���j�^�����O���\�ƂȂ������Ƃ��傫�ȗv���B

�����O�Ō̏�f�[�^�x�[�X�̉^�p���s���Ă��肤���܂�������i�ƊE���N���[�Y�j�B

�ۑS��p�͑��R�X�g�̂X���i�l����݁j�Ɣ��ɒႢ�B

���ɍ����I�ŐM�����̍����ۑS���o���Ă���Ɗ������B

���q�͂̍��̕ۑS�͍q��ƊE�ł͂R�O�N�O�̂��́B

�q��ƊE���Q�l�ɂ�����ォ�Ȃ�Ȃ��Ƃ��ł��邾�낤�B

�i�ڍוj

�O�D�W��������܂�

���q�͊w��ً̈Ǝ�𗬂̑�P��łi�`�k�̐����H��Ɍ��w�ɎQ���B

�Q�W�l�̐\�����݂ł��������A���d�͑O���̃f�[�^�������蔭�o�̂��ߎ��P���݂̂̎Q���ƂȂ葍���Q�O���̎Q���ƂȂ����B

�c�����������A���m���[����������D�o���ł̑҂����킹�͑����������̂��������B

�S�T���O�̏W�����������炵�����ߗ�[�̂Ȃ��Ƃ���łӂ��ӂ������Ȃ���҂��Ă����B

�P�ԏ��͉��t����B���d�̖��ŗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă������A�{���͂��̒����c�̒c���Ƃ��Ė`�����A�����邽�߂ƌ�ł킩�����B

�����ĂR�����x�łi�`�k�����ꌚ���ցB��q�ň�ʌ��w�̕�����͂�Q�O�����x�����B

�V�K�̉�c���ցB

���i�͐����m�̗{���̂��߂̍u�`���s�������ł���Ƃ̂��ƁB

�����͎����Ŏ����̔��@�Ŕ����ĉ������Ƃ����܂��������܂�Ȃ��X�^�C���ɍD�����������B

�ŏ�����Ō�܂ŕi���Ǘ������P�l�i���w���̐����͂Q�ǂɕ����ꂽ�̂ł��̎����������P�l�j��

�őΉ����ꂽ�B���������Ƃ���͌��K���ׂ������m��Ȃ��B

�i���Ǘ������̘b�͂����ւ��[�����̂��������B

�̌n�����Đ������Ă��炦�A���^�������ł��藝�����[�܂����B

������͐�������ł͂c�b�|�P�O�̂l�����i�S�D�T�N�ɂP�x�̑傪����ȓ_���j�����w�����B

�P�D�i�`�k�̊T�v

�@�P�T�P�@�̃W�F�b�g�@��ۗL�B

�@�����S�W�@�A���ۂX�R�@�A�ݕ��P�O�@�@�i�V�S�V���R�X�@�A�V�S�V�|�S�O�O���R�Q�@�ۗL�j

�@�ۗL�@���ł͑債�����Ƃ͂Ȃ��i�X�O�O�@�̍q���Ђ�����j�����ې����嗬�Ȃ̂Ŕ���グ�ł͐��E�ł���ʁB

�@�H�c������͂P�O�O�O�l�B

�@��Ƃ���镔���͒��������̊W����ʉ�Љ����Ă���B

�Q�D�q��@�̕ϑJ

�q��@�̕ϑJ�ɂ��M���������シ��ƂƂ��ɐ������@���ω����Ă����B

�@��P���ォ���S����փW�F�b�g�@�͕ϑJ���Ă���A���̋Z�p�i���ƕۑS���@���W�B

��P����@�P�X�T�O�N��̂V�O�V�A�c�b�|�W

��Q����@�P�X�U�O�N��̂V�Q�V�A�V�R�V�A�c�b�|�X

��R����@�P�X�V�O�N��̂V�S�V�A�c�b�|�P�O�A�`�R�O�O

��S����@�P�X�W�O�N��̂V�U�V�A�V�S�V�|�S�O�O�A�`�R�R�O�A�`�R�S�O�A�l�c�|�W�P�A�V�V�V

����̋敪�̓e�N�m���W�[�̑���B�ޗ��̐i�������邪��ɓd�C�V�X�e���ŋ敪����Ă���B

���Ȃ킿�A

�^��ǁ@���@�g�����W�X�^�@���@�h�b�A�W�ω�H�@���@�}�C�N���v���Z�b�T�i�p�\�R���j�A�f�W�^����

����ɉ����ăR�b�N�s�b�g�̏斱�������ω��A�@�t���猾���ƁA

��S����́@�Q�l

��R����́@�R�l�@�q��@�֎m�P�l���K�v�ł������i�}�C�R������ցj

��Q����́@�S�l�@���ې��ɂ̓i�r�Q�[�^�i���E�j���K�v�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�b�N�s�b�g������]�����o���Ĉʒu���m�F���Ă����B

�i�h�b�ňʒu�m�F�\�ƂȂ����j

��P����́@�T�l�@�ʐM�m���K�v�������@�̂̓��[���X�ʐM�i�g�����W�X�^�œd�b���\�ƂȂ����j

�d�q�̔��W�ƃ����N���Ă���B

��T����͂Q�O�N�ȏソ���܂��o�Ă��Ȃ��B

�P�l���H�͂��蓾�Ȃ��B�|�ꂽ�悤�Ȏ���A�딻�f�̏ꍇ�����ł��Ȃ��B

���������ă[���l��肵���Ȃ��B���Ȃ킿�������c�B

��肩���߂ł͉^�]�m�Ȃ��̎��т͂��邪�A��s�@�ł͒N�����Ȃ����낤�B

�p�C���b�g�͏���̂P�l�ŁA���������^�]�̔�s�@�B����͎�������܂Ő��������邾�낤�B

�ȏ㐢�����������̂͐����Ɩ��ڂɊW���Ă��邩��ł���B

�R�D�����̊T�O

�g�s Hard Time ���鎞�ԂŌ���

�n�b On Condition�@�@�@�@�@�@����I�����Ń`�F�b�N

�b�l Condition Monitoring�@�@����܂Ŏg��

��P����̐^��ǂ̎��͂g�s�������B�^��ǂ̃t�B�������g�͂悭�ꂽ�B

�I�[�o�[�z�[���������T�O�B

���ꂪ�V�i�ɂ����n�Y���悭�̏Ⴗ��B

�����̏�A�q���[�}���G���[�ł�������悤�Ȃ��Ƃ��悭�N�������B

�I�[�o�[�z�[���ŏo�Ă�����s�@���悭�g���u�����N�������B

�ˁ@���ł��o�����Ăg�s�͂悭�Ȃ��B���ł�����ł����̂͂�߂�I

On Condition�@�@�g�p���Ԃŕs�m��B��������Ŋm�F�B�����ł͂Ȃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�^�C���̎R�A�u���[�L�V���[�̌��݂Ȃ�

�@�@�@�@�@�@

Condition Monitoring�@�d�C�n�̐i���ɂ��̏�`�Ԃ��ω��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�d�C���i�̓����_���t�F�C�����[�Œ���I�Ɍ�������Ӗ����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʼn���܂Ŏg�����Ƃ����l����

�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ�ꂽ�獢��Ƃ���͂Q�d�A�R�d�ɂ���Ƃ����v�ɂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�C�N���v���Z�b�T�ŏ������Ȃ��Ă����̂ł��Ƃ��ȒP�ɑ��d�����o�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̂��炢�̕��i���b�l�ɂȂ��Ă��邩���ׂ��l�����i�C�e�B�b�h�q��ɂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�X�T�����炢���b�l�A�S�����n�l�A�P�����g�s

�@�@�@�@�@�@�@�@���͉���܂Ŏg���v�ƂȂ��Ă���B

������@�@�n�b�̌��������́H

�i�j�@���܂��܁B

�@�@�@�@�@��ł܂��������邪���N�`�������Ƃ��܂��܂ł���B

�@�@�@�@�@�̏ᗦ���瓱���Ĉ��S���������Ď��������肵�Ă���B

�@�@�@�@�@�M�������グ��Ύ�����������B

�@�@�@�@�@�̏ᗦ�̃f�[�^�͎��ЂŎ����Ă��邪�A���[���h���C�h�̂��̂Ǝ��Ђ̗��������Ȃ���

�@�@�@�@�@�����̂Ƃ��낪�ۂ����Ă������̂ƈ������̂�����B

�@�@�@�@�@�ۂ����Ĉ����̂͂ǂ����������B

�@�@�@�@�@�ۂ����ėǂ����̂͑��Ђ������Ă���B

�@�@�@�@�@���S�ɊW���镔���͉��ł����ЂɌ��J����B

�@�@�@�@�@�ǂ����Ŕ�s�@��������Ƒ����ꏭ�Ȃ���e�����邱�ƂɂȂ邩��ł���B

�@�@�@�@�@���[���h���C�h�̃f�[�^�͔�r�I�ȒP�Ɏ�ɓ���悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�i���J���H�Ǝ��₵���Ƃ���A�u�C���_�X�g���[���C�h�ɕ��I�ł���v�Ƃ̉B

�@�@�@�@�@�@���J�����ꍇ�A����Ȃɔ�s�@�Ō̏Ⴕ�Ă���̂��ƕs���S�Ɏv����̂��܂����j

�@�@�@�@�@�������ڂ��������邪��������鎞���ɏW�����邱�Ƃ��ł���Ό������ł���B

�@�@�@�@�@�P�Q�������P�S�������ɏo����P�T�O�@�������Ă���̂Ō��ʐ��ł���B

�@�@�@�@�@�������A���̊Ԋu�͑�b�F�ƂȂ��Ă���̂ŐM�����f�[�^�����čq��ǂƐՂ��邱�ƂɂȂ�B

�S�D�@�̂̐���

�@�Ԋu�̓W�����{�ŐV�s�V�S�V�|�S�O�O�̏ꍇ

�@�@��s�O�_���@�@�@���t���C�g�i�Q���ԁj

�A�@�`�����@�@�@�@�@�U�O�O��s���Ԗ��@�i�I�[�o�[�i�C�g�W���ԁj

��Ƃ��ăG���W���A���A�r�Ȃǂ̊O���_���B

�B�@�b�����@�@�@�@�@���ې��U�C�O�O�O��s���Ԗ��͂P�W�����̑������@�i�V���j

�������R�C�T�O�O��s���Ԗ��͂P�W�����@�V�@�@�@�i�V���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�l���Ȃǂ��O�����n���̋@�\������쓮�����ȂǍו��ɂ킽����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڍׂɓ_���E����

�C�@�l�����@�@�@�@�@���ې��@�U�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�P���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�T�D�T�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�P���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂̍\���I�ȓ_������C��O��I�i�R�O�O�O���ځj�Ɏ��{

���Ƃ��Ƃ`�`�c�����Ƃ��Ă��������A�I�[�o�[�z�[���̊T�O�͊��ɂȂ��Ȃ��Ă���A

���̍��ڂc���Ȃ��Ȃ��Ă���B

����琮���̊Ԋu�͑�b�̔F�ƂȂ��Ă���B

�������͗������������̂ŗ^�����������蔲�����肷��i�@�̂����ł͖c��܂���j�̂�

���ې����͕��ׂ��悯���ɂ�����̂œ_���Ԋu���Z���B�^���T�C�N���ɂ��N���b�N��������̂�

����B���̔����m���A�����m������_�����Ԃ����߂��Ă���B

���{�͊C�O�����ێ�I�Ȋ��Ԑݒ�ɂȂ��Ă���B

�@�̂̐i���Ǝ��тɂ��_���Ԋu�͉��тĂ��Ă���B

�l�����̏͌��w��̏͂ŏڂ������|�[�g����B

�T�D�����̐�

�@��S�O�O�O�l�K��

�@�H�c���ƕ��@�P�O�O�O�l

�@���c�@�@�@�@�P�Q�O�O�l

�@���i�@�@�@�@�@�U�O�O�l

�@�G���W���@�@�@�T�O�O�l

�@�{�͍̂���ō��������ƂȂ��Ă��Ă���A�Ⴄ�����̌n�̎q��Ђ�ݗ����Ă���B

�@�܂��A�C�O�ɂ��o�����Ăl�������o����悤�Ɂi�����A�V���K�|�[���j���A�N�ԂQ�O�@���x��

�@�C�O�ɂ�点�Ă���B

�@����̓s�[�N�J�b�g����ł���B�l�����ɂ͔g������̂Ńs�[�N�ɍ��킹�Đl�Ԃ��������Ă�����

�@�������Ă��܂��B���Ȃ킿�V�O�`�W�O���̐l���Ƃ��Ă���B�I�[�o�[�����������C�O�ɃV�t�g���Ă�点�Ă���B

�@�����M������ۂ��ߓ��{����P�O�����x�̃X�^�b�t���P�����h���풓�����Ėڂ����点�Ă���B

�@���i�ɂ��Ă͑��̉�Ђɂ��o���B���ɓd�q���i�͋����Ƃ��낪��邱�ƂƂ��Ă���B

�@�i�`�k�C�`�m�`�C�i�`�r�ŕ��i�̐����S�����茈�߂��s���Ă���B

�@�܂��\���i���̂��̂������Ńv�[�����܂��傤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

�U�D�M�����Ǘ�

�@�@�E�����̎��{

�@�@�E�f�[�^�̋L�^

�@�@�E�f�[�^�̏���

�@�@���s����͂��e�탂�j�^�����O�v���O�����̉��P���u�i���������A���P��ē��j���s���B

�@�@���Ѓf�[�^���Q�l�Ƃ���B

�@�@�d�v�Ȃ��́i�s����j�͍��y��ʏȍq��ǂ֕��邱�ƂƂȂ��Ă���B

�@�@���́i�A�����J�̘A�M�q��ǁi�e�`�`�j�̂悤�Ɂj�����̏��u�ϋ��P�ʕ�v

�@�@�Ƃ������̂��o���B���ꂪ�o�����Ƃ�����ԓ��Ɏw�����ꂽ���Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@�@���̊��Ԃ͂��낢�날��A�Q���ȓ��A���������璷���̂ł͂T�N�ȓ��̂��̂�����B

�@�@�ʏ�͌̏ᗦ���O�D�P���A�b�v����w�͂��q���Ђ�����s�����Ƃɂ���Ĉ��S��������

�@���Ă䂭�B���������������̂����݂�݂��Ȃ���q���ЂƂ��ĔF�m����Ȃ��B

�@�@�����A�ŋ߂͕ۑS���̂��̂��ϑ����Ă悢�Ƃ������ɕς���Ă��Ă͂��邪�c�B

�@�@

������@�Q�d�A�R�d�ɂ��Ă��邩����v�Ƃ������Ƃ����A�P�n���_�E�������ꍇ�A�ǂ̂悤��

�@�Ή��ƂȂ�̂��H

�i�j

�@���̌�����������ł������ƂƊW����B

�@

�@�P�OE-9/�ײĎ��ԂȂ�N���Ȃ��I�Ƃ������Ƃ��Ă���B

�@�P�OE-9/h �N���Ȃ�

�@�P�OE-6/h�@�@���܂�N���Ȃ�

�@�P�OE-3/h�@�@�N����

�@

�@�V�X�e�����ɂP�OE-9/h�ƂȂ�Ό̏�͋N���Ȃ��ƍl���Ă悢�Ƃ������ƁB

�@�ǂ����Ă����ꂪ�B���ł��Ȃ��ꍇ�ɂQ�d���A�R�d�������ĒB������B

�@���Ȃ킿�P�OE-3/h�̂��̂Ȃ�R�d������P�OE-9/h�ƂȂ�B

�@�@�P�OE-3/h�~�P�OE-3/h�~�P�OE-3/h���P�OE-9/h

�@�����ʼnƂȂ邪�A

�@�@�P�̏�ł͐�ɖ߂�Ȃ�

�@�@�Q�̏�ł��@�V

�@�Ƃ����̂������m���]���ŁA

�@�@����ȃV�X�e�����P�̏ꍇ�@�R���ȓ��ɒ����Ȃ���

�@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�Q�̏ꍇ�@�P�T�Ԉȓ��ɒ����Ȃ����@

�@�ƂȂ��Ă���A�ړI�n�֒����Ă��璼���̂ŏ\�����Ȃ��̂ł���B

�@�G���W���̏ꍇ�A�G���W�����Q�̔�s�@�͂P���Ƃ��Ƃ����ɍŊ��̋�`�ɍ~��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�S���Ă����s�@�Ȃ�P�Ȃ�ړI�n�֍s���邪�A�G���W������������K�v������̂łǂ��ɍ~��邩�͂��̓s�x���߂邱�ƂƂȂ�B

������@���������œ����Ɍ̏Ⴗ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂��H

�i�j�@���i�͋����̏�Ȃ̂œ��������͍l���Ȃ��Ă悢�B

�@�@�@�@�@�������A�����l��������\�t�g�E�F�A�͓����_�E���͔��z�Ƃ��Ă���B

�@�@�@�@�@���̂��߃W�����{�ł́A����V�X�e���i�\�t�g�j�𑽏d�����Ă��邪�A�S���Ⴄ��Ђɓ������̂����ĂQ���Q�d�������B�@�@

������@�R�~�܂�����́H

�i�j�@����������B

�@�@�@�@�@���̏ꍇ�́u�ϋ��P�ʍ��v���o����邱�ƂɂȂ�B�@�@�@

������@�q��@�̎����́H

�i�j�@��{�I�ɂȂ��B

�@�@�@�@�@�o�ώ��������鎞���������B

�@�@�@�@�@�����̘J�͂Ƃ����Ō������Ȃ��Ȃ鎞������B��̂R�O�N���炢�B

�@�@�@�@�@���̂��������͂����炯�Ŕ�ׂ�B

�@�@�@�@�@��`�̊����\�v�����������Ȃ�Â���s�@�����ʂƂ��đޖ���]�V�Ȃ�����邱�Ƃ�����B�@�i�q�[�X���[��`�@�y�C���g��m�C�Y�ւ̋K���j

������@�����e�i���X��p�́H

�i�j�i�`�k�P�T�P�@�̐�����p�́A���z�P�O�O�O���~�ő��o��̖�X���ł���B�i�l����܂ށj

�@�@�@�@�O�ɕ��������Ƃ����邪�i�q�̕���������ƍ��������悤���B

������@���̌����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��H

�i�j�������ڌ���������̂͂Ȃ��B

�@�@�@�@�q���Ђ̍s�������������Ƃ���Ă��邩�ǂ���������̂����̌����ł���B

�@�@�@�@���S���m�F�����ƌ�������̂ŁA���̌��������P�O�����x����Ă��ċL�^��

�@�@�@�@�T���v�����O�`�F�b�N����B

�@�@�@�@�������������Ƃ��A�n���R��������ĂȂ��Ƃ��w�E�����B

������@�@��̐M�����̂��Ƃ��茾���Ă��邪�l�דI�Ȃ��́A���Ȃ킿��Ɣ\�͂͂��邩

�@�@�@�@�܂��߂ɂ�邩�i������Љ�Ӑ}�̐M�����Ƃ������j�A�Г��̃��`���`�x�[�V����

�@�@�@�@�̑�́H

�i�j����͈�ԔY��ł���Ƃ���ł���B������������������ė~�����B

�@�@�����Ƀ��`�x�[�V�������グ�邩�}�l�W�����g���Y�݂܂����Ă���B

�@�{�̂͋����������Ǎ�����Ă���B

�@�@�@�@�Ђ�Ⴂ�������͈��������œ����Ă���B

�@�@�@�@�������̋C�����������ė��Ă���̂�������B

�@�@�@�@�����[���_�E�����ǂ�����Ėh���ł������n���Ȋ����͂���Ă��邪�A����ł͂Ȃ��B

�@�@�@�@���E���ŔY�݂܂����Ă���B

�@�@�@�@�����m�͍��Ǝ����{�Г����i�i�Г����i�̕����������j�@�R���R���

�@�@�@�@�V�����Z�p���ǂ�ǂ���邽�ߏ�ɕ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��������d�����B

�V�D���w��

�@�c�O�Ȃ���W�����{�̓h�b�O�i�n���K�[�ƌĂ�ł����j�ɓ����Ă��炸�A

�{���͂c�b�|�P�O�̑�V��ڂ̂l�����̂P�Q���ڂ������Ă�������B

�Q�O�l���O���[�v�ɕ����Đ������Ă��ꂽ�z���������������B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Ґ����p�{�[�h

�@�@�@

�@�@�@

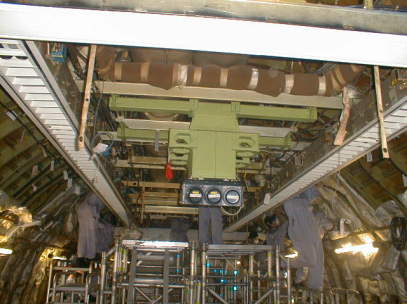

�X�N���b�v�{�b�N�X�B�����Ǝ��o���Ȃ��\���ƂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�b�O�̍ʼn����B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���K�[���̗l�q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂̓h���́A�͂����Ėڎ��ɂ��N���b�N�`�F�b�N�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌�K�v�ɉ����Ĕ�j�����{�B

�@�@�@

�@�@�@

�G���W���͍ŏd�v���B�G���W���P��P�O���~�������ȁB�@�o���^�C�v�̃W�����{�ł͂P��P�T���~�B�������͂�����B

�@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ُ�̌��������G���W���͏ڍ������s����B���ꂪ�����B

�@�@

�@�@

DC-10�̃G���W���̓}�C�R�������Ă��Ȃ��^�C�v�B�@�@�@�@�ُ킪���������ꍇ�̓v���O���Ă��錊����CCD�J���������Č�������B

�@

�@�@�����͂Q��ށB�i�`�k�̖��O�������������m�Ƃ����łȂ������m

�@

�@�����ꂩ��O�͊����H�B

�@�@

�@�@

�@�Q�K�ɏオ��@�����������w�B�h���͎���Ă���B�܂��͊O�ς̏�����ڎ������B�K�v�ɉ����Ĕ�j�������{�B

�@�@

�@�@

�@�@���������̌����B

�@

�@

�C�X��g�C���ȂǑ����͑S���O���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�̂̊O�́|�T�T���ɂ��Ȃ�B�����I����ۉ��ނ����t���Ă���Ƃ���B

�@

�@

�@�@�@�@�@���㕔�̋_�N�g

��ƕ\���Y���[���ƕ��ׂ��Ă��鎖�����B

�W�D���w���̐����A���^

�E�C�O�����H��ւ̏o���͂��������Ă���B

�@�{�[�C���O�������ׂ͖���Ƃ����̂��킩���ăE�`�����ƌ����o���Ă���B

������@�G���W�������j�^�[���Ȃ����s���Ă���ƕ��������ǂ��������̂��H

�i�j�@�G���W���̓d�q�@��Ƃ��ăR���s���[�^�i�}�C�N���v���Z�b�T�j�����Ă���̂�

�@�@�@�@�@��Ƀf�[�^������B

�@�@�@�@�@���������s�@�ɓ��ڂ��Ă���R���s���[�^�Ƀf�[�^�𑗂�A�����@�Œn��֔z�M����

�@�@�@�@�@����B

�@�@�@�@�@������펞�i�`�k�̃G���W�����ƕ����Ď����Ă���B

�@�@�@�@�@�����s�@���̓��A���^�C���Ő��������Ă���̂ł���B�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�f�d�ł͂��̃T�[�r�X���G���W���C���_��ł���Ă���B���Ȃ킿�A�G���W���P�䓖����

�@�@�@�@�@�P���ԓ�����̃����e�i���X��p��ۏ��܂��B���̑���f�[�^��S������B

�@�@�@�@�@�����āA�f�d�����j�^�[���ĕK�v�Ȏw�����o���B

�@�@�@�@�@�G���W���P�@�͖�P�O���~�B�����Ȃ����ł����Ζׂ���B�����瑁�߂̎��ł��Ƃɂ�肻���������Ƃ�B�����悤�Ƃ���l���B

�@�@�@�@�@�l�b�o�g�@:�@Machine Cost Per Hour�@�_��ƌ����B

�@�@�@�@�@�T�O�h���i�P�T�O�h�����������H�j�Ƃ������Ɉ������i����Ă���B

�@�@�@�@�@����ɂ̂��Ă���q���Ђ��������i�`�k�͌_�Ȃ��B���Ђł��B

�@�@�@�@�@�������Ȃ�f�d�̉A�d�ƌ��Ă���B�������֍s������_�����Ǝv���Ă���B

�@�@�@�@�@���̌_��ɂ��G�A���C���̐����\�͂��ቺ���Ă���ƁA����������ƒl�i���グ�Ă���Ǝv���Ă���B

�X�D���z

�@��ϖ��ɂ�����ł������B

�@�q��ƊE�͌��q�͓��l�A�����M�������K�v�ȕ���ł��邪�A���̕ۑS���@�͂R�O�N����s���Ă��銴������B

�@���q�͂��x��Ă���ƌ������ق����������낤�B

�@���낢��q���g�͂��炦���Ǝv���B

�@��͂����Ɏ��H�ɂȂ��ł������ł��낤�B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@